Реинжиниринг и миграция на отечественное промышленное ПО. Задачи, проекты, прогнозы, комментарии экспертов ИТ-рынка

ICT-Online.ru: По вашей оценке, насколько успешно проходит миграция на отечественное ПО, с какими задачами уже справились большинство компаний, а в чем возникают сложности? Какие компании лидируют, какие в отстающих и почему?

Вице-президент по развитию бизнеса компании «Интерпроком» Леонид Винокуров: Сегодня уже нет необходимости говорить о важности импортозамещения, особенно в реальном секторе экономики — все достаточно очевидно. Импортозамещение — это сложный и далеко не дешевый процесс, который позволить могут или компании, которые накопили «подкожный жир» и обладают достаточным ИТ-бюджетом, или участники государственных программ поддержки. Они же и лидируют в импортозамещении. В отстающих в большей степени находятся коммерческие организации, которые заняли выжидающую позицию и надеются на скорое возвращение зарубежных ИТ-вендоров.

Вице-президент по развитию бизнеса компании «Интерпроком» Леонид Винокуров

Фото: «Интерпроком»

Одна из важнейших задач для многих компаний — построение импортонезависимого ИТ-ландшафта и встраивание в него прикладного ПО, и она достаточно успешно решается отечественными производителями путем тестирования и сертификации аппаратных и программных систем на технологическую совместимость, позволяя существенно снизить риски интеграции для заказчиков. Наши UI/UX дизайнеры и разработчики создают удобные современные веб- и мобильные интерфейсы. Отраслевые решения максимально соответствуют отечественному законодательству и нормативным требованиям. Сложности возникают с обеспечением функционала, к которому привыкли пользователи зарубежного ПО. И здесь уже требуется не только реинжиниринг систем, но и реинжиниринг видения заказчиков с отходом от стереотипов. В общем и целом, отечественная ИТ-отрасли сделала большой скачок вперед и в ряде случаев наша ИТ-продукция уже превосходит зарубежные аналоги. При этом иногда, чтобы заменить функционал зарубежного ПО, требуется интегрировать несколько отечественных продуктов, и это тоже факт. Путь импортозамещения тернист, но совместными усилиями отечественных ИТ-вендоров, заказчиков и государства мы добьемся ИТ-суверенитета и завоюем зарубежные рынки — потенциал у отрасли есть.

Генеральный директор ЛАНИТ-ТЕРКОМ (входит в группу ЛАНИТ) Вадим Сабашный: Наиболее просто и быстро прошел переход на отечественное ПО в части перевода рабочих станций конечных пользователей — почтовые программы, работа с документами, антивирусное ПО. Нелегко, но в тоже время вполне успешно, дело обстоит с решениями уровня предприятия — CRM, ERP, управление персоналом и финансами. Сложнее обстоит дело со специализированным ПО для работы с оборудованием, моделирования технологических процессов. При работе с оборудованием ПО часто идет в комплекте, поэтому приходится добавлять дополнительные модули, повышающие уровень абстракции. В продуктах для моделирования сказывается сложность разработки подобных решений и небольшой объем внутреннего рынка, что не способствовало разработке аналогов. В этих условиях за несколько лет добиться разработки нового конкурентоспособного решения невозможно.

Генеральный директор ЛАНИТ-ТЕРКОМ (входит в группу ЛАНИТ) Вадим Сабашный

Фото: ЛАНИТ

Лидируют большие корпорации, у которых есть свои крупные ИТ-подразделения и возможность не только выбрать оптимальное решение, но и доработать инфраструктуру для обеспечения бесшовного перехода на новое ПО. Например, автоматизировать перенос всех необходимых данных и реализацию поддержки бизнес-процессов в новом ПО.

Генеральный директор «Астра Консалтинг» (входит в «Группу Астра») Тимурбулат Султангалиев: Миграция на отечественное программное обеспечение стала устойчивым трендом, а рынок соответствующих проектов можно считать зрелым и динамично развивающимся. Компании, завершившие переход, успешно адаптировались и продолжают развиваться, подтверждая работоспособность новых решений. Этот процесс потребовал значительных усилий, но преодоленные трудности превратились в ценный опыт, способствующий дальнейшему росту.

Генеральный директор «Астра Консалтинг» (входит в «Группу Астра») Тимурбулат Султангалиев

Фото: «Группа Астра»

Интеграторы и вендоры прошли сложный путь вместе с заказчиками, что привело к формированию зрелого рынка с качественными продуктами и сервисами. Сегодня российские решения демонстрируют надежность и развитую систему сопровождения. Важным достижением стало улучшение сервисной составляющей, что ранее считалось слабым местом местных производителей. Накопленный опыт внедрений позволяет предлагать профессиональный ИТ-консалтинг.

Несмотря на успехи, в крупных проектах сохраняются сложности, особенно на этапе отказа от legacy-инфраструктуры. Взаимосвязь компонентов затрудняет поэтапное замещение, требуя комплексного подхода. Лидерами в этом процессе стали компании с государственным участием и организации, подпадающие под регулирование, например, субъекты КИИ. Однако наиболее успешными оказываются те, кто рассматривает импортозамещение как возможность для развития, а не просто как выполнение требований.

Преодоление технологических и психологических барьеров открывает новые перспективы: снижение затрат на поддержку ИТ-систем, оптимизацию процессов и отказ от устаревших решений. В результате компании получают современные, эффективные и надежные решения, способствующие долгосрочному развитию.

Технический директор компании INLINE Technologies Егор Волков: Думаю, правильнее говорить о том, насколько ожидания предприятий и организаций соответствуют реальным возможностям отечественного ПО. Если они осознают, что любой российский программный продукт отстает от зарубежного аналога, соглашаются с недостаточностью его функциональности и при этом стремятся максимально его использовать для реализации конкретных задач, тогда полученный результат можно считать удовлетворительным. Если же заказчик рассчитывает на полный эквивалент знакомого иностранного ПО, тогда его ждут неприятные открытия и разочарования. Ведь сегодня каждый ИТ-специалист понимает: продукты, которые разрабатывались десятилетиями, не могут всецело заменить продукты, которые разрабатываются 3-5 лет.

Технический директор компании INLINE Technologies Егор Волков

Фото: INLINE Technologies

Что касается сложностей, то главная из них та же, что и при использовании отечественного оборудования, — недостаточное качество технической документации. Она, в отличие от описаний иностранных производителей, в которых практически на любой вопрос можно найти ответ, почти всегда противоречивая и почти всегда не отражает текущую функциональность программного обеспечения. Кроме того, тематические форумы и профессиональные сообщества по российским программным продуктам еще не достигли того уровня, чтобы помогать в решении конкретной проблемы.

Еще одна существенная трудность при миграции на отечественное ПО состоит в том, что, поскольку в нем очень много так называемых недокументированных возможностей, без поддержки вендора в части инсталляции, как правило, обойтись не получается. И здесь производители сталкиваются с нехваткой ресурсов для отклика на запросы постоянно возрастающего количества пользователей своих продуктов.

Отсюда происходит выстраивание цепочки вендор – интегратор – заказчик. При этом последний чаще обращается к интегратору, справедливо полагая, что его экспертиза более широкая, чем экспертиза узконаправленного производителя.

Естественно, наибольшее количество проектов по миграции на отечественное ПО выполняется в интересах органов государственной власти и окологосударственных организаций. Это связано, как всем известно, с запретом на законодательном уровне приобретать иностранное программное обеспечение.

Коммерческие компании пока стараются максимально использовать уже купленное ПО и его «трофейные» версии. Однако и им приходится задумываться над переходом на российский софт. Прежде всего потому, что наличие, скажем, в банке объекта КИИ требует внедрения отечественного ПО, в первую очередь это касается средств защиты информации. Да и пользоваться зарубежными продуктами без полноценной технической поддержки все сложнее.

Директор департамента по работе со стратегическими заказчиками Группы «Борлас» Василий Мурашов: Дать какую-то интегральную оценку успешности этого процесса, с мой точки зрения, невозможно. Все сильно зависит от отрасли, размеров и степени текущей автоматизации конкретного предприятия. Безусловно, в ходе внедрения любой системы возникают сложности, которые связаны с необходимостью трансформации процессов, проведения организационных изменений, преодоления внутреннего сопротивления, интеграции нового решения в текущий ландшафт заказчика, а также выполнением непосредственно работ по проекту, что зачастую делается теми же специалистами и руководителями (бухгалтерами, экономистами, инженерами, специалистами по закупкам и т.д.), которые, помимо участия во внедрении, выполняют свои текущие обязанности.

Директор департамента по работе со стратегическими заказчиками Группы «Борлас» Василий Мурашов

Фото: Группа «Борлас»

В нашей же ситуации к вышеперечисленным факторам добавляется степень готовности или зрелости продуктов, на которые могут переходить заказчики. У крупных компаний накоплен большой опыт и очень высоко поставлена планка при выборе решений, они много инвестировали в цифровизацию и, как правило, работали с ведущими западными решениями, порой уникальными в своем роде. Именно поэтому привести «среднюю температуру по больнице» – померить общую успешность процесса миграции, как мне кажется, невозможно.

Стандартные учетные задачи закрываются довольно успешно, есть много хороших проектов по замене нижнего слоя (ОС, СУБД). Однако там, где требуется узкоспециализированное решение или стоят масштабные кросс-функциональные задачи, возникают довольно большие сложности. Вендоры не всегда могут предложить полноценные аналоги, и тогда заказчики часто идут в заказную разработку. Стоит отметить, что государство совместно с крупным бизнесом предпринимает большие усилия для появления на российском рынке эффективных решений во всех отраслях экономики и по всем ключевым направлениям цифровизации предприятий, и это уже начинает давать свои плоды.

Технический эксперт, руководитель проектов RAMAX Group Константин Оноприенко: Сегодня в целом по стране переходом на отечественное ПО занимаются крупные коммерческие и государственные компании, где во многом применяется административный ресурс, также мигрировать пытается малый и средний бизнес, но в большинстве случае руководство таких организаций старается оставить все, как есть, чтобы сильно не расходовать бюджет на подобные преобразования.

Технический эксперт, руководитель проектов RAMAX Group Константин Оноприенко

Фото: RAMAX Group

Среди большого количества компаний особое внимание уделяется импортозамещению офисных настольных систем, почтовых сервисов, систем командной работы (мессенджеры, таск-трекеры, проектная работа и т.д.). И здесь российским разработчикам есть что предложить. Если мы говорим про тяжелые корпоративные решения, которые должны заместить системы типа SAP, Oracle, какие-то нишевые (еще и сильно кастомизированные) решения, которые уже много лет присутствуют на рынке РФ, то в данном случае миграция происходит сложнее, так как аналогов на нашем рынке не так много.

Директор департамента реализации инфраструктурных проектов «Софтлайн Решения» Виталий Попов: Процесс импортозамещения и перехода на отечественное программное обеспечение набирает обороты, пусть и не без отдельных трудностей, но с заметным прогрессом и позитивной динамикой. В некоторых отраслях переход происходит активнее. Здесь можно выделить два ключевых фактора: во-первых, прямое административное давление, вынуждающее бизнес действовать, а во-вторых — наличие достаточной ресурсной базы, включая квалифицированных специалистов и необходимые знания.

Директор департамента реализации инфраструктурных проектов «Софтлайн Решения» Виталий Попов

Фото: «Софтлайн Решения»

Кроме госсектора, относительно успешно справляются с миграцией объекты КИИ, крупные банки и промышленные холдинги. Малый и средний бизнес заметно отстают — для них зачастую проще оставить все как есть, пока система работает, чем тратить время и ресурсы на переход.

Отдельная категория отстающих — компании с устаревшими системами, которые разрабатывались годами. Здесь миграция осложняется необходимостью глубокого реинжиниринга процессов, а иногда и полной переработки и переосмысления задач.

В целом, многие уже завершили импортозамещение базовых сегментов: офисных пакетов, почтовых сервисов, систем видеоконференцсвязи. Эти продукты относительно зрелые, и развертывать их проще. С масштабными бизнес-системами — ERP, ЭДО или узкоспециализированными отраслевыми решениями — все гораздо сложнее. Зачастую полноценных аналогов просто нет, а сами системы требуют глубокой интеграции и серьезных ресурсов.

Руководитель отдела ИТ-аудита и консалтинга в «Инфосистемы Джет» Павел Тесленко: Миграция на отечественное ПО в части ИТ-инфраструктуры для российских компаний проходит достаточно успешно. Наиболее беспроблемно организации переходят на системы виртуализации и мониторинга. Сложности возникают при миграции на отечественные системы резервного копирования (СРК). Поскольку СРК состоит из программного и аппаратного обеспечения, а также резервирует разные компоненты инфраструктуры (разнообразные базы данных, виртуальные машины, файловые хранилища и т.п.), проблемы могут возникать на любом уровне.

Руководитель отдела ИТ-аудита и консалтинга в «Инфосистемы Джет» Павел Тесленко

Фото: «Инфосистемы Джет»

Наиболее частая проблема — несовместимость СРК российского производства с системами виртуализации западных производителей, даже широко распространенными. Чтобы минимизировать риски при построении одной из важнейших инфраструктурных систем, необходимо не только проверять совместимость компонентов на бумаге, но и проводить собственные независимые тестирования, включающие в себя в том числе поиск альтернативных решений.

Для обеспечения необходимого уровня консистентности резервируемых данных ПО СРК должно иметь совместимость агентов резервного копирования с приложениями, базами данных, файловыми и операционными системами. Это проверяется в рамках пилотного проекта или предпроектного обследования.

Сложности возникают при замене ПО баз данных. Особенно сложна миграция с СУБД Oracle. Прямых аналогов по функционалу и производительности на российском рынке нет. Поэтому в общей задаче миграции приходится выделять конкретные функции ПО СУБД и искать набор продуктов, суммарно покрывающих требуемый функционал. Часто и саму базу данных приходится разбивать на несколько разделов, то есть исходная БД требует полного перепроектирования.

Другие две проблемы связаны с самим процессом перехода. Каждая СУБД (речь в первую очередь о реляционных), несмотря на общие теоретические принципы работы и унификацию языка SQL, имеет свои особенности архитектуры, синтаксиса и типов данных. Поэтому одной из важных и сложных задач становится перенос схемы данных с внутренней логикой в виде функций, пакетов, правильного синтаксиса конструкций процедурного языка, которые использует приложение при работе с базами данных. Ситуацию дополняет непосредственный перенос самих данных между базами. Масштаб проблемы в этом случае напрямую связан с их объемом и скоростью изменений в исходной БД.

Отдельно стоит отметить сложности, связанные с каталогами пользователей, офисными пакетами ПО, операционными системами (больше на пользовательских рабочих местах) и ВКС. Трудности связаны с меньшей зрелостью отечественных решений по сравнению с импортными аналогами, а также слабой интеграцией между системами (например, между ВКС, почтой и каталогом). Это ухудшает пользовательский опыт и вызывает негативную реакцию бизнеса, замедляя миграцию.

Лидируют в переходе на отечественное компании с развитым внутренним ИТ-контуром и зрелыми практиками внедрения. Отстают те, у кого ИТ-инфраструктура исторически выстраивалась на базе западных решений без должной адаптации под локальные альтернативы. Сегодня на передовых позициях импортонезависимости — компании из банковской отрасли и финтеха. Они исторически находятся на острие прогресса ИТ в России. С другой стороны, именно эта отрасль наиболее зарегулирована. Среди банков бо́льший процент организаций — владельцев ЗО КИИ. Согласно нашему опросу, 120 российских компаний, 67 % компаний из банковской отрасли и финтеха относятся к владельцам ЗО КИИ. Это накладывает на них обязательства по переходу на отечественные решения.

Компании промышленного сектора и розничной торговли — в числе отстающих. По данным нашего исследования, только четверть из них (25 %) являются субъектами ЗО КИИ, при этом уровень зрелости ИТ — как инфраструктуры, так и процессов, и компетенций — в этих секторах ниже среднего.

Лидер продуктов Nova Container Platform и StarVault в Orion soft Максим Морарь: Миграция идёт уверенно: несмотря на объективные сложности, компании активно включаются в процесс. Я бы выделил несколько ключевых барьеров. Во-первых, недостаток компетенций. У некоторых заказчиков просто не хватает нужных специалистов, но ситуация улучшается, компании растят экспертизу в этом направлении. Во-вторых, легаси-системы. Старый код зачастую накладывает ограничения для перехода на новую инфраструктуру и отечественные программные продукты. В-третьих, разный уровень зрелости решений. У нас в стране идет настоящий технологический буст, но продукты на рынке разные — кто-то уже на уровне зрелых платформ, как наш zVirt, в который встроен конвертер для миграции с VMware с минимальным простоем, а кто-то все еще «дозревает». Это влияет на удобство и скорость миграции.

Лидер продуктов Nova Container Platform и StarVault в Orion soft Максим Морарь

Фото: Orion soft

В лидерах по переходу на отечественное ПО сейчас два типа компаний. Те, на которых влияет регуляторика — к ним относятся банки, госсектор, крупные промышленные игроки — давно этим занимаются и уже накопили опыт. Вторые — это те, у кого сильная инженерная культура и экспертиза. Это компании, которые могут не мигрировать на отечественные решения прямо сейчас, но у них есть необходимые ресурсы и время: они спокойно тестируют, разворачивают, проверяют.

Среди отстающих по части перехода на российские решения — те компании, которым пока это не актуально и у кого фокус на другие задачи. Например, многие компании из сегмента ритейл. Это нормально, так как у каждого сектора свой темп и приоритеты в построении ИТ-инфраструктуры на российских продуктах.

Архитектор решений департамента промышленной автоматизации Рексофт Сергей Михайлин: В связи со своей специализации на промышленной автоматизации, обрисую картину именно в этой сфере. Сейчас сложно оценить успешность процесса миграции. В зависимости от типа ПО, статус разработки отечественных решений разнится от «нет ничего» до готовых коробочных продуктов. Причина этому – большой спектр разнообразных задач для программного обеспечения в промышленности, а также в сложности и наукоемкости этих решений.

Фото

Архитектор решений департамента промышленной автоматизации Рексофт Сергей Михайлин

Фото: Рексофт

По некоторым направлениям есть явные отечественные авторитеты. Это компании, которые стали развивать свои продукты еще до того, как ушли иностранные вендоры. Сейчас они закономерно стали лидерами рынка. Например, есть уже несколько широкодоступных на рынке и вполне зрелых отечественных продуктов ПО уровня SCADA от таких компаний как Атомик Софт, МПС софт, СибКом Цифра.

Есть направления, где многие пытаются создать отечественный продукт и терпят неудачу, потому что для создания полноценного сложного решения необходим опыт в конкретном производстве и время. К этой категории можно отнести, например, программно-технические комплексы АСУ ТП или продукты для сложного комплексного моделирования технологического процесса.

Но общий тренд развития остается положительным. Постоянно появляются новые стартапы с новыми продуктами, а также рождаются новые продукты в недрах крупных отечественных ИТ-компаний. Это позволяет надеяться, что в горизонте 3-5 лет отечественное промышленное ПО покроет 80 % необходимых функций.

Остальные 20 % — это сложные и наукоёмкие продукты, как раз те самые - программно-технические комплексы АСУ ТП или продукты для сложного комплексного моделирования технологического процесса. Для их замещения потребуется больше времени и ресурсов, и рано или поздно они тоже появятся.

Руководитель направления Guardant компании «Актив» Михаил Чухломин: Процесс импортозамещения развивается неравномерно. В каких-то сферах в большинстве случаев зарубежное ПО уже заменено на российское, но в других этот процесс только еще начинается, и впереди нас ждет масса интересных проектов.

Руководитель направления Guardant компании «Актив» Михаил Чухломин

Фото: «Актив»

Как правило, медленный прогресс импортозамещения связан с одной или несколькими из перечисленных ниже причин:

- решения очень узкоспециализированые, не массовые и не могут быть замещены за несколько лет;

- системы тесно заинтегрированы с зарубежным оборудованием, замещение которого требует значительно больших ресурсов, чем замещение ПО;

- зарубежные системы очень глубоко заинтегрированы во все корпоративные или производственные процессы, и владелец системы старается максимально оттянуть срок миграции.

В качестве примеров можно привести ERP-системы — крупные горнодобывающие и промышленные компании в своем большинстве продолжают использовать SAP, который занимает порядка 60 % рынка. Замена таких комплексных систем требует много ресурсов, так как система интегрируется в другие подсистемы и отвечает за критически важные процессы для производства. Авиация, автопромышленность, медицинское оборудование, фармацевтика – во всех этих индустриях пока довольно мало громких и успешных проектов по импортозамещению, но работы в этом направлении ведутся.

В целом, процесс импортозамещения для стороннего наблюдателя замедляется, но это связано исключительно с тем, что для замещения остальных продуктов требуется приложить значительно больше ресурсов и времени.

Также важно отметить, что большое значение сыграет будущее российской микроэлектроники. На текущий момент рынок находится в ожидании, получится ли российским производителям производить российские процессоры хотя бы ограниченными тиражами. Есть предпосылки, что новые партии отечественных процессоров появятся уже в этом году. Наличие доступных российских процессоров дало бы новый толчок для импортозамещения как ПО, так и умных устройств.

Директор департамента профессиональных сервисов компании-разработчика «Базис» Денис Романов: Миграция идет активно, особенно в госсекторе и крупном бизнесе. Большинство организаций уже справились с базовыми задачами: заменой операционных систем, платформ виртуализации, офисных пакетов. Эти шаги пройдены примерно в 80-90 % компаний указанного масштаба. Сложности начинаются там, где речь идет о специализированных продуктах — CAD-системах, инструментах бизнес-аналитики, ПО для узкоспециализированных производств. Также остается вызов в интеграции с унаследованными системами, особенно в банках и промышленности.

Директор департамента профессиональных сервисов компании-разработчика «Базис» Денис Романов

Фото: «Базис»

В числе лидеров — ВТБ, Газпромбанк, Т2, МегаФон, Сбер, VK, а также госкорпорации и региональные ИТ-структуры вроде ДИТ Москвы или «Ростелекома». Все они инвестировали в инфраструктуру и собственную экспертизу. В аутсайдерах — в первую очередь, малый бизнес. Многие здесь либо уже перешли на open-source решения, либо занимают выжидательную позицию. Причины банальны: нехватка средств, недостаток специалистов и слабая мотивация к реинжинирингу бизнес-процессов.

Директор по аналитике и проектированию решений Bercut (входит в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома») Руслан Сумцов: Переход на отечественное ПО очень неравномерен и зависит от отрасли, сферы, объема финансирования. Безусловными лидерами являются государственный сектор и компании, чье функционирование критически важно: энергетика, телекоммуникации, оборонная промышленность, финансовый сектор и т.д. Как правило, такие компании имеют дорожные карты по миграции на отечественное ПО, поддержку и требования государства, поэтому там объем импортозамещения может достигать более 60 %.

Директор по аналитике и проектированию решений Bercut

(входит в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома») Руслан Сумцов

Фото: Bercut

В менее критичных отраслях, компаниях с частным капиталом, где требуются дополнительные инвестиции, миграция становится вопросом экономики и успешной конкуренции. По нашей оценке, в данном случае мы можем говорить о покрытии импортозамещения в объеме до 30 %.

Также стоит учитывать категорию программного обеспечения. Чем более универсальным является ПО, тем больше возможностей у компаний по его замещению. То есть, в части рынка офисных приложений, ERP и CRM-решений, графических редакторов замещение может легко достигать 90 %. В части системного и прикладного ПО ситуация также неплохая.

Bercut разрабатывает как прикладное, так и специализированное ПО, исторически решая задачи телеком-операторов. Также расширяем портфель кросс-отраслевых продуктов. В сегменте узкоспециализированного ПО говорить о быстрых темпах импортозамещения сложно, что обусловлено требованиями к наличию определенных технологий, компетенций и рынка кадров. Отдельный вопрос – длительный возврат инвестиций на создание ПО в данном сегменте. По нашей оценке, требуется, как минимум, несколько лет на то, чтобы изменить ситуацию в категории узкоспециализированного ПО.

В частности, к числу сложно мигрируемых решений относятся такие крупные компоненты ИТ-ландшафта операторов, как BSS, включая биллинговую систему, компоненты опорной сети, OSS-решения для поддержки работы сети. Но, несмотря на это, с точки зрения замещения BSS, рынок не стоит на месте: уже известно о ряде проектов в крупных компаниях разработчиков в этом направлении. Так, Bercut совместно с Ростелекомом и другими игроками российского телеком-рынка работает над созданием импортозамещенного биллинга CBS Bercut.

Руководитель Центра внедрения 1С:ITILIUM компании Деснол Евгений Парамонов: Сейчас мы наблюдаем важный этап в процессе импортозамещения – переход от экстренной замены зарубежного ПО к осознанному реинжинирингу ИТ-инфраструктуры. Если в 2022-2023 годах компании в срочном порядке искали любые аналоги заблокированных решений, то сегодня подход стал более системным.

Руководитель Центра внедрения 1С:ITILIUM компании Деснол Евгений Парамонов

Фото: Деснол

На примере ITSM-систем видно, что организации успешно справляются с базовыми задачами миграции: переводом данных, обучением сотрудников и обеспечением минимальной функциональности. Однако основные сложности возникают при интеграции российских решений с существующей ИТ-архитектурой, изначально заточенной под западные продукты. Здесь без глубокого реинжиниринга процессов не обойтись.

В своей практике мы все чаще видим опыт компаний, которые пошли по пути не просто механической замены, а переосмысления своих workflow. Например, внедрение отечественных ITSM-платформ в ряде случаев позволило не только сохранить, но и улучшить показатели – сократить время обработки инцидентов, оптимизировать нагрузку на службу поддержки, усилить контроль над ИТ-активами. Особенно показателен в этом плане опыт интеграции ITSM-решений с платформой 1С, которая стала фактическим стандартом для российского бизнеса. Так, при внедрении 1С:ITILIUM и интеграции с существующими сервисами 1С внутри компании мы получаем прозрачную и управляемую ESM-систему.

В ближайшие год-два мы увидим дальнейшее развитие этого тренда. Спрос будет смещаться в сторону решений, которые предлагают не просто аналоги функционала ушедших вендоров, а новые возможности для бизнеса – гибкую настройку, глубокую аналитику, удобные инструменты автоматизации. При этом скорость миграции не снизится, но изменится ее качество – компании станут более вдумчиво подходить к выбору платформ и их адаптации под свои нужды. Компании, которые не просто меняют софт, а пересматривают архитектуру, получат долгосрочные преимущества в виде безопасности и независимости от новых рисков.

Этот процесс уже перестал быть вынужденной мерой – он превращается в возможность построить более устойчивую и эффективную ИТ-экосистему. Как показывает практика, организации, инвестирующие время и ресурсы в грамотный реинжиниринг, в итоге получают конкурентные преимущества на новых технологических условиях.

Руководитель отдела интеграции и сопровождения Content AI Евгений Рудаев: Наши проекты по миграции на отечественные IDP/OCR-решения проходят довольно успешно. Это стало возможным во многом благодаря накопленной экспертизе Content AI в данной сфере. Однако важно понимать: внедрение систем интеллектуальной обработки документов – это всегда комплексный процесс, где технологические решения тесно переплетаются с организационными изменениями. Основные сложности лежат не только в плоскости технологий, но и в правильной организации процесса внедрения продуктов.

Руководитель отдела интеграции и сопровождения Content AI Евгений Рудаев

Фото: Content AI

Технологические вызовы миграции включают необходимость поддержки множества операционных систем, работу с гибридной инфраструктурой и нехватку ресурсов для реинжиниринга, а отсутствие единых стандартов информационной безопасности дополнительно осложняет переход на отечественные решения для обработки документов. Но особенно рискованными бывают случаи, когда технически подкованные компании пытаются импортозаместить зарубежное IDP-решение самостоятельно. На практике это напоминает сборку сложного конструктора без инструкции – формально система работает, но использует лишь 20-30 % своего потенциала. Когда за дело берутся непрофильные интеграторы, результат часто оказывается еще печальнее – их попытки «допиливания» ПО могут обойтись в разы дороже изначального бюджета. Вот почему при переходе с западного на отечественное ПО так важен правильный выбор интеграторов и вендоров.

Успешная миграция – это всегда баланс между технологиями и грамотным управлением изменениями. Нужно поэтапное внедрение с обучением сотрудников, четкие KPI и, главное – понимание, что даже лучшие ИИ-решения требуют разумного подхода и времени на адаптацию.

Руководитель направления технической поддержки CESCA Федор Фрольцов: Мы работаем со многими отечественными вендорами, которые оказывают нам качественную техническую поддержку в процессе миграции. А если возникают проблемы— сразу же обращаемся к ним и решаем все вопросы быстро и по мере их поступления. К примеру, некоторые сложности с офисными программами удалось быстро устранить после обращения к вендорам, которые выпускают обновления специально под наши задачи и запросы.

Руководитель направления технической поддержки CESCA Федор Фрольцов

Фото: CESCA

К счастью для нас, российских производителей на рынок вышло достаточно много, а следовательно, компаниям предложен большой выбор продуктов под различные задачи. Множество аналогов зарубежным продуктам уже разработано, сейчас остаётся лишь довести их функционал до уровня мировых стандартов.

Если говорить о сложностях, то они возникают лишь с тем, что некоторые иностранные продукты еще не успели заменить. В основном проблемы существуют со специализированным инженерным ПО, в котором если аналоги и существуют, то их функционал ограничен по сравнению с зарубежным ПО.

Также на рынке труда существует нехватка квалифицированных кадров со знанием отечественного ПО. Ведь в условиях быстрого развития продуктов, с которым мы сталкиваемся сейчас, специалисты попросту не успевают освоить одно, как уже появляется новинка. Но это лишь вопрос времени.

Лидирует в данный момент, если говорить о компаниях, для которых миграция в принципе актуальна, безусловно, государственный сектор, а также банковские структуры, так как для них это приоритетное финансирование и регуляторное давление.

Отстающими в этом плане являются малый и средний бизнес, а также частные коммерческие компании. Этому есть причина: ограниченные бюджеты и недостаточная ИТ-компетентность.

ICT-Online.ru: В каких случаях при миграции особенно часто происходит реинжиниринг ИТ-решений, какие результаты это приносит?

Леонид Винокуров («Интерпроком»): За свою долгую трудовую карьеру в ИТ не могу припомнить простого переноса данных и приложений из одной среды в другую и замены одного программного продукта другим, близким ему по свойствам и качеству. В моей практике импортозамещение, миграция данных и приложений всегда шли и идут рука об руку с реинжинирингом процессов. Переход на новые рельсы позволяет заказчикам критически посмотреть на бизнес-процессы, ломается обычная схема сознания «работает и ладно». Затрачивая время, деньги и силы на импортозамещение, заказчик получает мотивацию и вовлекается в процесс модернизации и оптимизации существующих управленческих шаблонов.

Частые спутники ИТ-систем для управления рабочими процессами — дублирование функций и избыточность этапов согласования, устранение которых позволяет в несколько раз сократить временные затраты, существенно повысить производительность труда сотрудников, более оперативно принимать решения и достигать бизнес-результата. Одним из главных катализаторов реинжиниринга можно назвать стремительно развивающиеся новые технологии, например, ИИ. ИИ может взять на себя повторяющиеся рутинные задачи, выполняемые сотрудниками, и кардинально преобразовать рабочий процесс, что очень важно с точки зрения снижения ошибок, повышения быстродействия и перепрофилирования специалистов на более интеллектуальную работу в условиях постоянной нехватки кадров.

Вадим Сабашный (ЛАНИТ-ТЕРКОМ): Наиболее часто реинжиниринг приходится применять, когда целевое ПО не поддерживает перенос необходимых данных в автоматизированном режиме. В этом случае переход на новое решение приходится дополнять этапом извлечения данных, правил и логики из исходного ПО и подготовкой для внесения в новое решение. Зачастую вендоры исходного ПО не предоставляют возможности по выгрузке всех необходимых данных в требуемом формате, фактически максимально осложняют клиентам уход с их продуктов. Также необходимо решать вопрос совместимости форматов с архивными данными.

Тимурбулат Султангалиев («Группа Астра»): Наилучшие результаты миграции достигаются, когда заказчик подходит к процессу осознанно и стратегически. Особенно это важно при работе со сложными системами, которые невозможно заменить напрямую. В таких случаях требуется тщательная проработка новой архитектуры, формирование обновленного технологического стека и создание ИТ-решения, полностью отвечающего текущим и перспективным задачам бизнеса.

Ключевым фактором успеха становится учет потребностей всех уровней — от рядовых пользователей до топ-менеджмента. Такой подход позволяет не просто механически заменить иностранное ПО, а построить более эффективную и гибкую ИТ-инфраструктуру. При этом важно, чтобы заказчик воспринимал импортозамещение не как вынужденную меру, а как возможность для модернизации и оптимизации бизнес-процессов.

Егор Волков (INLINE Technologies): Предприятия и организации очень осторожно переходят на отечественные программные продукты и поэтому не используют под них сразу и всю существующую ИТ-инфраструктуру. Как правило, они начинают с того, что из имеющегося оборудования формируют отдельный сегмент, в котором разворачивают отечественное ПО и в который переводят соответствующие сервисы и пользователей.

Таким образом, глобально перестраивать ИТ-инфраструктуру под проект по импортозамещению не приходится – того оборудования, которое есть у заказчика, вполне достаточно для перехода на российское ПО.

Некоторые наши заказчики поступают по-другому — для миграции на отечественное ПО строят инфраструктуру с нуля. В таком случае в организации какое-то время функционируют две системы — на своих и чужих продуктах, — которые между собой интегрированы. Постепенно все переводится на новую инфраструктуру, а старая отмирает. Такой подход к миграции системы телефонии, кстати, мы не так давно реализовали в одной из государственных компаний.

К инфраструктуре под российских софт, конечно, есть определенные требования, но в целом они не такие сложные с точки зрения специализированного программного обеспечения зарубежных производителей. Строить под конкретный продукт специальное технологическое решение, как это было, скажем, с SAP или Siemens, не придется.

Василий Мурашов (Группа «Борлас»): Наверное, проще сказать, в каких случаях не происходит реинжиниринга. Даже если вы, например, хотите поменять офисный пакет — при том, что у вас в Excel были настроены какие-то отчеты, пакеты сбора информации, он был тесно интегрирован с ERP, — вам все равно придется проводить работы по реинжинирингу.

Любое внедрение вендорского продукта, как правило, связано с изменениями. При внедрении систем (например, класса ERP) мы как интегратор и консультант настоятельно рекомендуем заказчикам максимально использовать функциональность, заложенную вендором в продукт. И только когда понимаем, что базовый процесс никак не удовлетворяет требованиям, сознательно идем в доработки и изменения. Разумеется, поддержка и развитие кастомизированного решения будут сложнее и дороже.

Крайне важно правильно пройти «между Сциллой и Харибдой» реинжиниринга процессов заказчика и доработки вендорского продукта. Если нужно обеспечить максимальную гибкость, мы предлагаем своим заказчикам решения на low-code платформах. Однако такого рода проекты накладывают на них дополнительные обязательства по четкому формированию требований к будущему решению и приемке выполненных работ.

Константин Оноприенко (RAMAX Group): Если ИТ-решение построено на базе ПО западных компаний и является очень кастомизированным, а сами процессы сложные и разветвленные, то зачастую проще все перестроить заново «с чистого листа». Безусловно, это довольно крупные бюджеты, но в данном случае полностью устраняются риски дальнейшей эксплуатации, нектонтролируемой с точки зрения обновлений, вендорской поддержки, информационной безопасности, лицензионных рисков комплексной системы. Либо можно «есть слона по частям» и, если ситуация и требования позволяют это сделать, — выполнять реинжиниринг последовательно, внедряя актуальные на сегодня технологии и разнообразные инфраструктурные решения. При этом в процессе аудита может оказаться, что некоторые процессы просто не нужны, но за них платятся деньги. То есть это еще и способ определенной бюджетной экономии.

Виталий Попов («Софтлайн Решения»): Существует два основных подхода к реинжинирингу ИТ-решений. Первый — когда изначально разрабатывается определенный бизнес-процесс, и под него уже строится система, самописная или собранная на конструкторе. Второй — когда процессы выстраиваются под готовую систему.

Реинжиниринг необходим при отказе от иностранных решений. Зачастую проще, быстрее и дешевле полностью пересмотреть старые процессы — возможно, упростить или, наоборот, усложнить, чтобы они лучше соответствовали возможностям российских аналогов, — чем переносить их один в один. В первую очередь это касается сложных бизнес-систем, которые невозможно просто «пересадить» на новую платформу без глубокой доработки.

Реинжиниринг может касаться смены архитектуры решений — например, перехода с монолитных систем на микросервисы или миграции в облако. В таком случае приходится пересматривать не только процессы, но и саму инфраструктуру, поскольку наши облачные решения пока отстают от западных по уровню сервиса.

Реинжиниринг обычно дает положительный результат. Во-первых, бизнес приходит к переосмыслению того, как на самом деле используется система. К примеру, может выясниться, что ряд платных функций вовсе не применялся. Приходит заказчик с требованием «сделайте как было», а мы видим, что половина этого «как было» на деле не требовалась.

Во-вторых, это ускорение процессов. При переработке системы или процессов сразу становятся видны узкие места — и их можно устранить, чтобы в итоге все работало быстрее. В-третьих, унификация, конечно — появляется четкое понимание необходимости совместимости систем, а с ним и общая, понятная схема работы.

Максим Морарь (Orion soft): На нашей практике миграции инфраструктур виртуализации и контейнеризации — реинжиниринг решений происходит редко. Один из наших главных плюсов в том, что мы имеем возможность перенести ИТ-инфраструктуру заказчика практически без изменений — «as is».

Реинжиниринг может потребоваться разве что в части автоматизации, когда у заказчика скрипты или процессы завязаны на зарубежный стек, их нужно адаптировать под отечественный. Но это скорее настройка, чем полноценная переделка. В большинстве случаев мы обходимся без серьёзных изменений архитектуры, если того не хочет сам заказчик. Однако бывают и обратные сценарии, когда клиент осознанно хочет использовать миграцию как возможность провести полный рефакторинг инфраструктурного и прикладного слоев.

Сергей Михайлин (Рексофт): Для промышленного ПО реинжиниринг — это вынужденная необходимость. Дело в том, что работа промышленного предприятия строго регламентирована и законы управления четко определены. От этого зависит качество и количество продукции, а также безопасность персонала и производства в целом. Поэтому при миграции нужно, как минимум, повторить функционал старого решения. При этом есть хороший потенциал что-то улучшить, и предприятия стараются воспользоваться этим шансом.

Денис Романов («Базис»): Реинжиниринг особенно необходим при замене глубоко интегрированных компонентов — например, при переходе с Oracle на PostgreSQL, отказе от зарубежных API, вроде Google Maps в пользу 2ГИС или адаптации бизнес-приложений под новые операционные системы. Это не просто технический апгрейд, а серьезная перестройка архитектуры. Но такие процессы могут нести риски — в первую очередь, частичную потерю функциональности и необходимость полагаться на уровень технической поддержки со стороны российских вендоров. Тем не менее, если подход системный, результат — более управляемая, независимая и безопасная ИТ-инфраструктура.

Руслан Сумцов (Bercut): Давайте представим две компании, перед которыми стоит задача замены части ИТ-ландшафта. Первая компания работает на ИТ-рынке 20 лет. Учитывая долгую историю, вероятнее всего, в ландшафте есть большой объем монолитных решений, базирующихся на одном технологическом стеке, слабые интеграционные возможности, большая связанность с конкретным типом инфраструктуры, значительный технологический и функциональный долг. Вторая компания была основана три года назад. ИТ-ландшафт построен на принципах распределенной архитектуры, в системах используется современный технологический стек, заложены подходы независимости от СУБД и прочее.

В первом случае без реинжиниринга ИТ-решений на всех архитектурных уровнях не обойтись. Во втором — переход на отечественное ПО будет идти быстрее, проще, будет носить локальный характер. Однако в долгосрочной перспективе первая компания благодаря проекту миграции получит более значительный импульс развития.

Евгений Рудаев (Content AI): Реинжиниринг ИТ-решений чаще всего требуется при переносе глобальных систем на российские платформы. Типичный пример — миграция системы автоматизации бухгалтерского документооборота, которая изначально работала в распределенной инфраструктуре с дата-центрами за рубежом. В таких случаях приходится не просто переносить данные, а полностью перестраивать всю цепочку — от документооборота и хранения до систем ввода и обработки, стараясь минимизировать простои и изменения для пользователей.

Проблема усугубляется тем, что документация по исходным решениям часто неполная или вообще отсутствует. В результате миграция редко сводится к простой замене компонентов — требуется глубокая переработка архитектуры и слаженная работа всех участников: заказчиков, интеграторов и вендоров отечественного ПО.

Федор Фрольцов (CESCA): Реинжиниринг ИТ-решений происходит чаще всего в случае, когда прямая замена зарубежного ПО невозможна— иногда аналогов просто нет. Следствием чаще всего является, что новое ПО требует изменения процессов, интерфейсов и ролей, и поэтому нередко приходится разбивать одну систему на несколько.

Если компания использует старые программы без поддержки и возможности интеграции, то реинжиниринг необходим, поскольку такие системы просто невозможно «перенести». Чтобы это исправить, требуется как-то упрощать систему или даже полностью пересматривать всю архитектуру ИТ-решения.

Результатом реинжиниринга является наличие официальной поддержки, гибкость системы, возможность автоматизировать то, что раньше делалось вручную, упрощается установка обновлений, а также повышается отказоустойчивость систем.

ICT-Online.ru: Какие интересные проекты в области миграции на отечественное ПО и реинжиниринга можно ожидать в ближайшем будущем? В чем изменятся эти процессы, сохранится ли их скорость, значение?

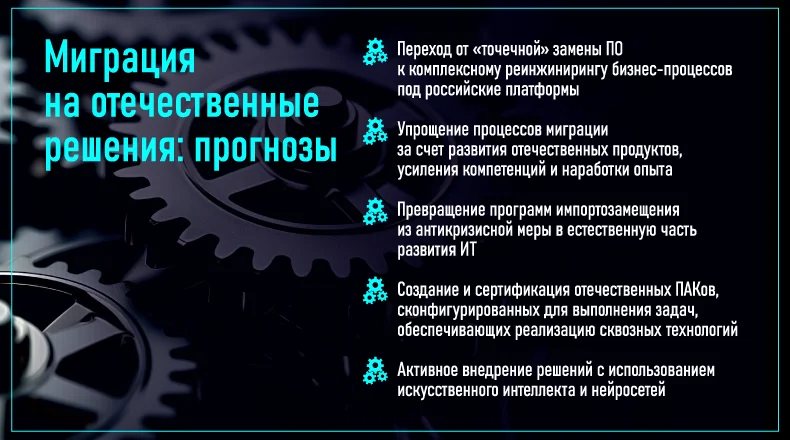

Леонид Винокуров («Интерпроком»): Одним из перспективных направлений импортозамещения и перехода на отечественное ПО, на мой взгляд, является создание и сертификация отечественных программно-аппаратных комплексов — ПАКов, сконфигурированных для выполнения одной или нескольких специальных задач, обеспечивающих реализацию сквозных технологий. Таким образом будут обеспечены не только совместимость программных и аппаратных отечественных средств при сложных технологических процессах, но и быстродействие, производительность, безопасность, надежность, а также быстрый ввод в эксплуатацию практически «по нажатию одной кнопки».

Сегодня на российском рынке уже представлены ПАКи различной направленности, однако высокой конкуренции пока не наблюдается, скорее, заметен дефицит. Направление ПАКов будет расширяться, и мы тоже работаем в направлении создания ПАКа с нашей ЕАМ-платформой «Аксиома» в 2026 году.

В России очень достойные системы информационной безопасности, которые активно развиваются и динамично адаптируется к новым вызовам, во многом превосходя зарубежное ПО, здесь не должно быть возврата к зарубежному ПО ни при каких обстоятельствах.

Еще одно направление, где идет, скорее, не миграция на отечественное ПО, а активные отечественные разработки при поддержке государства — это ИИ. И это не только наш локальный тренд, но и глобальный — создание и использование в экономике собственных национальных продуктов ИИ.

Вадим Сабашный (ЛАНИТ-ТЕРКОМ): Я ожидаю, что будут появляться новые проекты по доработке программно-аппаратных комплексов промышленного оборудования для максимального сохранения аппаратной части, с одной стороны, и кастомизации пользовательского интерфейса и интеграционных возможностей с внешними системами, с другой стороны. Подобные проекты нацелены не только на расширение возможностей ПО, но и на снижение стоимости сопровождения и рисков от использования ПО без поддержки вендора.

Тимурбулат Султангалиев («Группа Астра»): Наиболее значимые проекты по переходу на отечественные ИТ-решения традиционно реализуются в крупных корпорациях. Масштаб таких задач, обусловленный количеством автоматизированных рабочих мест и географической распределенностью филиалов, требует особого подхода к проектированию системной архитектуры и разработке механизмов централизованного управления инфраструктурой. Особую ценность представляют комплексные преобразования, предполагающие не фрагментарную замену отдельных компонентов, а создание принципиально новой технологической платформы.

В последнее время наблюдается определенное замедление темпов импортозамещения среди компаний, не попадающих под действие регуляторных требований. Однако государство активно разрабатывает новые механизмы стимулирования этого процесса, в частности, через расширение перечня организаций, чья инфраструктура подпадает под критерии объектов критической информационной инфраструктуры. Ужесточение контроля в этой сфере создает дополнительные предпосылки для активизации соответствующих проектов.

«Астра Консалтинг» успешно расширяет географию своей деятельности, что подтверждает реализованный проект для «ВИЛО Беларусь». Особые условия работы белорусских предприятий, столкнувшихся с масштабными санкционными ограничениями и фактической экономической изоляцией, потребовали оперативного перехода на российские технологические решения. Этот опыт демонстрирует востребованность наших компетенций в условиях, когда зависимость от иностранного программного обеспечения становится критическим риском для бизнес-непрерывности.

Накопленный экспертный потенциал позволяет компании рассматривать перспективы выхода на другие зарубежные рынки, где аналогичные вызовы создают спрос на комплексные решения в области технологического суверенитета. Успешная реализация международных проектов подтверждает конкурентоспособность российских ИТ-решений и методик их внедрения в различных экономических условиях.

Егор Волков (INLINE Technologies): Наша компания – интегратор инфраструктурный, поэтому я скажу прежде всего о соответствующем ПО.

В обозримом будущем мы ожидаем увеличение количества проектов по импортозамещению программного обеспечения унифицированных коммуникаций. И вот почему. Несколько лет назад UC-системы иностранных производителей стали тесно связанными с защищенным вендором облаком – все обновления и часть функционала были доступны только из него. За последние три года из-за понятных причин и рисков существующее ПО не обновлялось, накапливая недостатки и уязвимости. И стало нести в себе значительные технологические угрозы функционирования. Очевидно, что дальше так продолжаться не может и ядро систем IP-телефонии, ВКС и др. будет переводиться на отечественные продукты.

Закономерно возрастет и миграция с Windows на российские операционные системы. Это замещение будет происходить при неизбежной замене устаревших компьютеров.

Полагаю, мы увидим рост миграции на отечественные средства виртуализации и системы резервного копирования, потому что это очень важные программные компоненты ИТ-инфраструктуры. Но если рынок первых в целом уже сформировался и на нем присутствуют достаточно зрелые продукты (я бы в первую очередь выделил ПО компаний «Базис», «Группа Астра», «РЕД СОФТ», платформу zVirt компании Orion soft), то с СРК (RuBackup, «Киберпротект», «Береста») пока все очень сложно – они начинают практически с нулевой отметки.

Интересные проекты будут в области миграции на российское ПО для контакт-центров, которые очень чувствительны к технологическим изменениям – используют ИИ, боты, системы распознавания речи и пр. Чем больше услуг оказывает контакт-центр и чем сложнее эти услуги, тем больше задач возникает при его эксплуатации и последующей модернизации, вызванной, скажем, необходимостью увеличить количество обрабатываемых обращений, усилить информационную защиту, перестроить АРМ операторов. И здесь без технической поддержки производителя и интегратора обойтись не получится. Не получится обойтись и без реинжиниринга самих решений.

Василий Мурашов (Группа «Борлас»): Я полагаю, что нас ждут очень большие вызовы, причем всех участников рынка: вендоров, интеграторов и заказчиков. Очень большой слой решений до сих пор не замещен, и чем крупнее предприятие, тем больше, сложнее и масштабнее его задачи. Период, когда многие пытались «переждать», подходит к концу, и большинство предприятий так или иначе «нырнут» в импортозамещение, увеличатся скорости и количество проектов. Для всех сторон это определенный вызов – ресурсный, зрелости продуктов и воли к победе.

Константин Оноприенко (RAMAX Group): Важно, что в процессе реализации проектов импортозамещения накапливается серьезный опыт решения небанальных задач. Также возникает определенная гибкость в использовании тех решений, которые пока еще приходится использовать в силу разных причин. Считаю, что скорее всего ситуация не поменяется в ближайшее время радикально, все истории с импортозамещением — это устоявшийся тренд, а глобальная цель при этом — формирование суверенитета России в области информационных технологий. И чем раньше возникнет комплекс решений, заменяющих все ключевые западные технологии — тем лучше. Инновации обеспечиваются за счет запуска ИТ-стартапов, которые разрабатывают решения во всем спектре современных ИТ-трендов — это ИИ, нейросети, платформенные решения, финтехи, облачные решения, продукты информационной безопасности.

Виталий Попов («Софтлайн Решения»): Постепенно весь зоопарк корпоративных решений становится на отечественные рельсы. Речь не только о CRM, но и о Data Warehouse, и BPM-системах и многих других. Отдельно стоит упомянуть искусственный интеллект — решения с ним востребованы и в промышленности, и в госсекторе, и среди коммерческих заказчиков.

Характерный пример: наш недавний проект для крупного ритейлера, где мы автоматизировали ручной процесс с помощью нашей платформы компьютерного зрения с элементами ИИ. Хотя это не классический случай импортозамещения, такие кейсы демонстрируют готовность бизнеса рассматривать российские аналоги там, где раньше использовались исключительно западные решения.

Постепенно формируется системный подход к импортозамещению. Появляются российские методологии, например, аналогичные ITIL, вендоры разрабатывают специализированные инструменты для миграции, становится все больше стартапов, предлагающих решения для переноса данных и анализа инфраструктуры. Сейчас мы находимся на этапе накопления опыта, который со временем оформится в более структурированные практики.

Значение этого процесса миграции на отечественное ПО трудно переоценить. С одной стороны, это вопрос технологической безопасности — западные решения могут стать недоступными в любой момент. С другой — необходимый шаг к достижению технологического суверенитета. Но ключевой момент — необходимость стратегического подхода: импортозамещение — не разовая акция, а продуманная долгосрочная программа с четким пониманием целей.

Павел Тесленко («Инфосистемы Джет»): Наиболее интересные и в то же время наиболее сложные проекты — это миграции баз данных и каталогов пользователей, совмещенные с заменой офисных программных пакетов ПО в крупных ИТ-ландшафтах или компаниях. Такие проекты требуют высокой координации, наличия зрелых отечественных решений и значительных ресурсов со стороны заказчика.

В перспективе процессы миграции будут упрощаться за счет развития отечественных продуктов, усиления компетенций и переноса опыта, полученного в рамках предыдущих проектов. Однако в случае со сложными внедрениями — особенно в крупном бизнесе — значительного ускорения ожидать не стоит.

Значение подобных задач по миграции однозначно сохраняется и будет только расти. Это связано с ужесточением нормативных требований в сфере импортозамещения. Так, обсуждаются инициативы по введению ответственности за нарушение сроков перехода на отечественные решения. Кроме того, Минцифры уже внесло изменения в правила включения программного обеспечения в реестр российского ПО, что также повышает значение соответствия требованиям.

Максим Морарь (Orion soft): По моим наблюдениям, сейчас многие компании используют миграцию как шанс оптимизировать архитектуру. Тренд на Kubernetes и контейнеризацию продолжает расти, потому что этот технологический стек позволяет компаниям быть сильно гибче в части выбора инфраструктуры и получить, в определенном роде, независимость от нижнего слоя виртуализации. Все больше российских вендоров поставляют ПО в виде контейнеров, так как это ускоряет обновления и значительно облегчает масштабирование. Скорость и значимость миграции сохранятся — просто она будет происходить все более осознанно: с прицелом на устойчивость, безопасность и удобство в поддержке.

Денис Романов («Базис»): Миграция и реинжиниринг уже стали долгосрочным трендом, и это не временная реакция на внешние ограничения, а путь к цифровому суверенитету. Итоговая эффективность будет зависеть от трех факторов: продолжения государственной поддержки через субсидии и налоговые льготы, роста зрелости экосистемы отечественного ПО и стратегического подхода самих компаний. Те, кто воспринимает миграцию не как рядовую техническую замену, а как возможность обновить бизнес-процессы, в выигрыше уже сейчас.

Руслан Сумцов (Bercut): В ближайшие несколько лет произойдет замедление скорости внедрения российских решений. Это связано с тем, что завершится основная часть проектов, которые дадут максимальную пользу компаниям с учетом эффективности вложений и времени. Далее рынок ждут точечные изменения, более технологичные и ресурсоемкие.

Разработка и совершенствование системного и прикладного ПО останется одним из ключевых направлений развития ИТ-рынка. После полноценной замены базовой функциональности зарубежных решений российские разработчики сфокусируются на качественном росте своих продуктов. В частности, Bercut придерживается подхода, что, создавая решения в тесной связке с клиентом, разработчик имеет все шансы не просто создать аналог зарубежным продуктам, но повысить эффективность бизнеса оператора за счет расширения функциональности при переходе на отечественное ПО.

Мы видим потребность в создании и поставке критически важных систем, в первую очередь, обеспечивающих непрерывность предоставления услуг. В числе таких решений Bercut, поставляемых сегодня в компании телеком и нетелеком-сегментов, — Policy and Charging Rules Function (PCRF) и Diameter Routing Agent Bercut (DRA), обеспечивающий управление маршрутизацией сигнального трафика, а также единая платформа контроля предоставления и тарификации услуг, которая объединяет все существующие сценарии монетизации.

Евгений Рудаев (Content AI): Главный вызов для бизнеса сегодня — переход от простой «точечной» замены ПО к комплексному реинжинирингу бизнес-процессов под российские платформы.

Тенденция обеспечения ИТ-безопасности также сохранится, однако темпы миграции во многом зависят от развития отечественных решений. Ускорение процессов возможно только при появлении аналогов, превосходящих иностранные решения по функционалу и удобству. В противном случае компании могут начать возвращаться к проверенным временем поставщикам ПО.

Федор Фрольцов (CESCA): Из интересного, конечно, замена инженерного ПО и развитие облачных платформ на базе отечественного ПО, а также активное внедрение решений с использованием искусственного интеллекта. Сейчас ожидается разработка отраслевых ERP-платформ и переход на отечественные СУБД.

Конечно, эти процессы немного изменятся: вместо простой замены продукта на отечественный мы получим полный пересмотр архитектуры и бизнес-процессов. Если раньше применялись разрозненные решения, то теперь на рынок выходят комплексные отечественные платформы, представляющие всё необходимое «из одной коробки».

Российские производители больше всего адаптируются именно к тем к задачам, решение которых требуется для большинства компаний, в результате этого и происходит ускоренное развитие продуктов. В итоге, темп станет более планомерным, и программы импортозамещения превратятся из антикризисной меры в естественную часть развития ИТ.

ICT-Online.ru: Большое спасибо за беседу!

Свежее по теме

Интересные ссылки

- Сеть CURATOR.CDN вышла на уровень ведущих российских CDN-провайдеров благодаря интеграции с DownDetector

- Возможности станции экомониторинга «Росатома» расширились благодаря интеграции с платформой Интернета вещей

- К2 НейроТех назвал 6 ИИ-трендов в промышленности в 2025 году

- FINAWARD 2025: решение ГПБ и BSS — лучший проект цифровой трансформации контроля качества

- Компания HeadPoint приняла участие в конференции по видеоаналитике в промышленности и банковской сфере