ИТ с детства. С какого возраста учиться, как выбрать образовательную организацию, поможет ли это в будущем. Комментарии экспертов

ICT-Online.ru: Как вы считаете, с какого возраста следует начинать обучение ИТ, какие серьезные навыки можно получить в дошкольных организациях, компьютерных школах?

Советник генерального директора Content AI Олег Сажин: Я не уверен, что имеет смысл «учить ИТ с детства» в том виде, в каком мы это понимаем сегодня. Можно в 7-10 лет собрать робота – это весело, интересно, развивает логику. Но если думать стратегически, то через 10-15 лет ИТ станет настолько обыденным, что специальные знания просто не понадобятся. Сегодня мы еще «пишем код», «разбираемся в архитектуре», «настраиваем модели», а завтра все это будет происходить внутри «черного ящика». Код будет писать код, ИИ-агенты будут собирать других ИИ-агентов. Разработчики будут все меньше вмешиваться в рутину, так как она просто автоматизируется.

Советник генерального директора Content AI Олег Сажин

Фото: Content AI

Поэтому я считаю, что не нужно с раннего возраста отправлять детей в компьютерные школы за «серьезными» навыками, потому что к их 20 годам актуальные сегодня знания и инструменты устареют. Куда важнее учить детей думать, задавать правильные вопросы, воспитывать в них гибкость ума, любознательность и умение учиться.

Не менее важно развивать широту мировоззрения – как в детском саду, так и в вузе. В XX веке самые прорывные открытия случались как раз на стыке разных дисциплин – в биофизике, биохимии, физической химии, компьютерной лингвистике. Это не случайность. В МГУ, например, студенты естественно-научных факультетов обязаны изучать гуманитарные дисциплины и сдавать по ним экзамены. И наоборот. Это дает гибкость мышления, умение «переключаться» в совершенно другую область с непривычными подходами к решению задач. Именно такое «перекрестное опыление» порождает светлые идеи. Вместо того чтобы узко «натаскивать» детей на ИТ, лучше дать им возможность заглянуть в разные миры – науку, искусство, технику, языки.

Директор департамента по обучению и развитию персонала «Софтлайн Решения» Анжелла Татарская: Начинать знакомство с ИТ можно очень рано — в 3-5 лет, но ключевой фактор не возраст, а мотивация ребёнка. Если у него появляется интерес — значит, время пришло. У одного ребёнка тяга к технологиям может возникнуть в 3 года, у другого — в 10, а у кого-то не появится никогда. Сопротивляться этому бессмысленно: современные дети буквально растут среди технологий и часто интуитивно чувствуют их возможности.

Директор департамента по обучению и развитию персонала «Софтлайн Решения» Анжелла Татарская

Фото: «Софтлайн Решения»

На раннем этапе фокус не в программировании, а в развитии алгоритмического мышления: ребенок учится выстраивать последовательность действий, видеть причинно-следственные связи, проверять гипотезы. Когда он двигает блоки-команды в визуальной среде и сразу видит результат — это первый опыт проектного подхода: сделал → увидел → скорректировал.

В 6-9 лет появляется запрос на собственный результат: мини-игры, анимации, мультфильмы. Ребёнок начинает воспринимать технологии не как «урок информатики», а как инструмент для реализации своих идей.

После 10 лет можно вводить базовые языки программирования (Python, основы веба), 3D-моделирование, робототехнику. Сегодня добавляются и новые направления: управление беспилотниками, моделирование маршрутов, навигация — дрон становится не аттракционом, а рабочим инструментом.

Важно отметить, что сейчас обучение не всегда требует специальных кружков: дети сами учатся через AI-инструменты. Многие подростки уже используют ChatGPT как «персонального ментора» — задают вопросы, просят объяснить код, дорабатывают свою программу. Они органично встраивают ИИ в обучение, потому что для них это естественная среда.

Именно технопарки, «Кванториумы» и интеграторы создают полноценную экосистему: оборудование, программы, сопровождение педагога, безопасность. Наша задача как интегратора — переводить инициативы из формата «энтузиазма отдельных педагогов» в тиражируемые решения, которые работают одинаково эффективно в любой школе.

Руководитель отдела образовательных проектов «Группы Астра» Денис Давыдов: Начинать обучение ИТ можно лет с 12. В школе согласно Федеральному государственному образовательному стандарту курс информатики в основном общем образовании начинается как раз с 7 класса. До этого же следует учить английский и математику, а на занятиях в дошкольных образовательных учреждениях, «Кванториумах», компьютерных школах и других подобных организациях развивать логику и в целом математическое мышление. Склонность к тому или иному направлению, в том числе ИТ, лучше выявлять в 8-9 классе основного общего образования и либо поступать по окончании 9 классов в колледж на выбранную профессию, либо идти в 10-11-й и готовиться к ЕГЭ и получению специальности.

Руководитель отдела образовательных проектов «Группы Астра» Денис Давыдов

Фото: «Группа Астра»

ИТ-директор компании «Интерпроком» Олег Слядников: В нашем современном цифровом мире дети с самого раннего возраста растут в окружении информационных технологий. Малыши начинают знакомиться с ИТ, наблюдая, как технологии используются вокруг них в повседневной жизни взрослыми. Дети начинают пользоваться смартфонами уже в возрасте двух-трех лет, еще до поступления в школу становятся активными пользователями планшетов, компьютеров и Интернета. Опыт показывает, что чем более продвинуты в ИТ родители, тем быстрее их дети приобщаются к технологиям и получают первые знания и навыки.

ИТ-директор компании «Интерпроком» Олег Слядников

Фото: «Интерпроком»

Однако вместе с новыми знаниями приходят новые проблемы и сопряженные с ними риски. К ним относится, например, воздействие неприемлемого контента и кибермошенников. Отдельную опасность представляет потенциальное негативное влияние компьютерных игр и чрезмерного пребывания в виртуальном мире на физическое и психическое здоровье. Выражаю солидарность с экспертами в области образования, которые считают, что детей следует знакомить с гаджетами не ранее возраста 2-3 лет, время за гаджетами для дошкольников ограничить 30 минутами в день, а более углубленное ИТ-обучение лучше перенести на школьный период.

Что касается компьютерных школ и «Кванториумов», то в них можно получить ИТ-навыки по самым разным направлениям. Главное, чтобы они были актуальны к моменту выхода ребенка в «большое плавание», поскольку стремительно меняющиеся ИТ-технологии серьезно, а иногда и кардинально влияют на востребованность профессий в будущем. В связи с этим я бы отметил высокую перспективность таких направлений, как информационная безопасность, ИИ, AR/VR, беспилотный транспорт и роботизация.

Хочу сказать, что главное – это дать ребенку соответствующие его возрасту и интересам инструменты, которые развивают мышление. Когда такой ребенок придет ко мне на стажировку в 18-20 лет, мне будет неважно, сколько ему было лет, когда он написал первую строку кода. Мне будет важно, что у него в голове уже есть алгоритм решения сложных задач, он умеет разбираться в незнакомых технологиях и не боится ошибок, потому что воспринимает их как часть процесса в своей жизни.

Директор департамента корпоративного обучения и развития талантов ИТ-холдинга Т1, руководитель «Т1 Цифровая Академия» Ксения Румбешт: Изучать базовые принципы ИТ можно с раннего возраста, но подход должен быть адаптирован к возможностям ребенка. В дошкольном возрасте обучение должно проходить в игровой форме - через логические задачи, настольные игры, простейшие конструкторы и робототехнические наборы. Склонность к техническому мышлению часто проявляется у детей, которые любят систематизировать предметы, строить конструкции, надолго погружаются в одно занятие. В начальной школе уже можно добавлять базовые основы программирования, работу с визуальными языками программирования и простыми алгоритмами - это помогает развивать аналитическое мышление без перегрузки.

Директор департамента корпоративного обучения и развития талантов

ИТ-холдинга Т1, руководитель «Т1 Цифровая Академия» Ксения Румбешт

Фото: Т1

Директор по персоналу Группы «Борлас» Кирилл Новожихарев: Самосознание, а следовательно, способность к осознанному обучению (на базовом уровне) у детей формируется в период, который в психологии называется «ранний возраст», то есть к трем годам. К этому моменту они начинают осмысленно применять полученную информацию в практической деятельности. А учитывая тот факт, что мы живем в цифровом обществе, дети уже с ранних лет вовлекаются в процессы, связанные с информационными технологиями, хотя в большинстве случаев это носит несистемный характер: игры, мобильные телефоны, использование различных приложений и т. п. Считаю, что уже в этот период можно начинать планомерное обучение азам работы с цифровыми технологиями, конечно, с поправкой на возраст. Цель такого обучения – не столько формирование в перспективе профессиональных навыков, сколько социальных.

Директор по персоналу Группы «Борлас» Кирилл Новожихарев

Фото: Группа «Борлас»

К семи годам дети уже переходят на уровень формально-логического мышления, обучение становится ведущей деятельностью ребенка, и именно в этот период, на мой взгляд, можно говорить о начале приобретения базовых профессиональных знаний. Конечно, далеко не все станут ИТ-специалистами, но, во-первых, в этом возрасте можно заложить устойчивый интерес, а во-вторых, это возможность для успешной дальнейшей социализации ребенка. Не думаю, что на этом этапе стоит говорить о каких-либо специализациях, скорее, об общих знаниях.

Главный специалист по продвижению программных продуктов ГК «ЭОС» Андрей Пашков: Следует различать первоначальное знакомство с миром информационных технологий и их возможностями («уровень пользователя») и получение профессиональных навыков, которые в будущем помогут освоить профессию, связанную с ИТ («уровень специалиста»). Нижний предел первоначального знакомства ребенка с ИТ на «уровне пользователя», на мой взгляд, не имеет ограничений – все зависит от общего развития мышления и наличия интереса. Конечно, родители должны следить, чтобы не случилось перекоса в сторону игр с гаджетами в ущерб реальному общению со сверстниками, развитию двигательных навыков и физической активности.

Главный специалист по продвижению программных продуктов ГК «ЭОС» Андрей Пашков

Фото: ЭОС

6-7 лет – период, когда у детей начинает формироваться мышление, включающее осознание причинно-следственных связей между событиями и явлениями, появляются способности делать полноценные логические выводы, а произвольное внимание становится более устойчивым, особенно к интересным задачам. Конечно, здесь большую роль играют и природные склонности, и наличие в семье с ранних лет образцов для подражания, и много других факторов.

Многие дети уже с 6-7 лет начинают проявлять определенные интересы к музыке, технике, знании об окружающем мире (биологии, например), пробуют что-то сочинять, писать стихи, рисовать, придумывать платья для кукол и прочее. Технологии помогут развивать эти навыки.

Если у ребенка есть склонности, можно пробовать постепенно подходить к «уровню специалиста»: начинать изучение азов программирования, обучать программам, связанным с созданием музыки, графики и даже видео. Но более серьезная подготовка к ИТ-профессиям все же целесообразна лет с 10, так как для более ранних возрастов, вероятно, помешает объективная неспособность детей достаточное время сосредотачиваться на одной задаче.

В целом, лучший возраст для первых опытов полноценного приобщения детей к ИТ – последний год перед школой. Мышление уже изменилось, а жестких рамок обучения и учебной школьной нагрузки еще нет. В этом возрасте все еще хорошо выражена нейропластичность, благодаря которой мозг быстро адаптируется к новым знаниям, выстраивая соответствующие нейронные связи. В этот момент ребенку и будет интересно, и уже вполне пригодятся определенные навыки. Можно приобщить ребенка не только к играм, но и познакомить с другими возможностями компьютерной техники: рассказать об устройстве ПК, показать, как на нем печатают (если ребенок уже умеет читать или как раз учится, знакомство с клавиатурой будет очень интересным и полезным опытом). Показать программы, с помощью которых рисуют, делают таблицы и др.

Руководитель учебного отдела «Сетевой Академии ЛАНИТ» (входит в группу компаний ЛАНИТ) Павел Францев: Обучение ИТ – фундамент мышления и познания мира – можно начинать с дошкольного возраста (5-7 лет), как только проявится интерес. Речь идет не о хардскиллах, а о развитии логического, алгоритмического и критического мышления, креативности через игровые методики и современные инструменты. Серьезные ИТ-навыки в этом возрасте – это, скорее, основы логики, последовательности, базовой цифровой грамотности и решения простых задач, которые формируются через игру и проектную деятельность. Интерес к конкретным ИТ-направлениям (дизайн, программирование, инженерия) проявятся позже на основе этого фундамента.

Руководитель учебного отдела «Сетевой Академии ЛАНИТ»

(входит в группу компаний ЛАНИТ) Павел Францев

Фото: ЛАНИТ

Директор по стратегическим проектам компании «Базис» Владимир Татаринцев: Как лидер одного из самых быстрорастущих и системообразующих секторов ИТ, «Базис» рассматривает инвестиции в раннее ИТ-образование как стратегический приоритет. Уже многие годы формирование цифрового суверенитета начинается не со взрослой профессии и даже не со школьной скамьи, а с детского сада.

Директор по стратегическим проектам компании «Базис» Владимир Татаринцев

Фото: «Базис»

Обучение ИТ — это, прежде всего, развитие логического, алгоритмического и системного мышления. Эти навыки можно и нужно формировать задолго до знакомства с компьютером.

В дошкольном возрасте (3-5 лет) ключевая задача — развивать базовые когнитивные функции. Именно в этот период проявляется склонность к конструированию, решению головоломок и логическим играм. Простейшие принципы алгоритмов и причинно-следственных связей можно объяснять на примере «умного дома», где ребенок учится понимать, как последовательность команд приводит к результату. Использование визуальных сред программирования вроде ScratchJR помогает сделать первые шаги в сборке логики, а не просто картинок. И наконец, начальные навыки работы с простейшими моделями Lego и другим конструктором также формируют интерес к робототехнике и инженерии.

В младшей школе (6-9 лет) цифровой мир становится ближе. Здесь начинается знакомство с визуальными языками программирования, такими как Scratch или Kodu Game Lab. Ребенок, увлеченный созданием собственных игр и анимаций, проявляет интерес к геймдеву и дизайну. Одновременно с этим появляются навыки цифровой грамотности и понимание базовых принципов кибербезопасности — и здесь важную роль играют такие инициативы, как «Ростелеком Лицей». У ребят, которым интересно, как работает тот или иной механизм», проявляется склонность к инженерии, «железу» и низкоуровневому программированию.

К 10-13 годам подростки готовы к освоению настоящих языков программирования. В качестве первого языка чаще всего выбирается Python, но наряду с ним появляются курсы по веб-разработке, основам 3D-моделирования, работе с данными. В ИТ-школах, «Кванториумах» и кружках дети осваивают пайку, сборку устройств, основы сетевого администрирования, делают собственные проекты — от игр до приложений.

HR-директор Axiom JDK Анна Сенаторова: Приведу пример: инженеры, работающие сейчас над отечественными Java и Spring технологиями в компании Axiom JDK, начинали в 10 лет. При наличии склонностей можно начать и раньше, но это скорее редкость. Педагогический опыт показывает, что раньше 10-11 лет алгоритмы детям давать бессмысленно. Поэтому если говорить об ИТ-образовании, то его в детском возрасте стоит вести в развлекательно-познавательной и в игровой форме: вроде собирания роботов, каких-то мелких задач по блочной сборке железа и чего-то подобного.

HR- директор Axiom JDK Анна Сенаторова

Фото: Axiom JDK

Менеджер по работе с персоналом компании «Газинформсервис» Александра Гергетт: Дошкольный возраст — это время, когда формируется не технический, а познавательный фундамент. Ребенок должен научиться концентрироваться, логически рассуждать, доводить дело до конца и не бояться ошибок. Если он складывает конструктор, исследует, как работает магнит или зачем нужны кнопки на пульте, то это уже первый шаг к будущему техническому мышлению, но не с кода, а с логики и алгоритмов. А вот ближе к 10-12 годам у ребенка уже может проявиться интерес к конкретным направлениям. Кто-то тянется к робототехнике и физическому взаимодействию с техникой - это будущие инженеры, пентестеры, специалисты по IoT. Кто-то увлекается визуальной частью и геймдевом - там развивается дизайнерское и аналитическое мышление. А кто-то уже осознанно хочет понять, «как все устроено внутри», и уходит в Python, Linux, сетевые основы.

Менеджер по работе с персоналом компании «Газинформсервис» Александра Гергетт

Фото: «Газинформсервис»

Ведущий специалист отдела образовательных проектов компании «Код Безопасности» Евгений Широков: Из-за активной цифровой трансформации и все большей интеграции информационных технологий в нашу жизнь стоит признать: обучение ИТ должно входить в жизнь детей как можно раньше. Так, к моменту поступления в первый класс ребенку желательно знать азы. При этом крайне важно готовить особых специалистов-педагогов и разрабатывать четко выверенную методику, которая будет направлена как на сохранение психоэмоционального равновесия детей, так и на получение практической пользы.

Ведущий специалист отдела образовательных проектов компании «Код Безопасности» Евгений Широков

Фото: «Код Безопасности»

Приведу пример, как «Код Безопасности» проводит День детей, который проходит в нашей компании. Мы используем максимально простые и интересные способы, которые позволяют погрузится в мир ИТ и ИБ, не перегружая детей. Важно понимать, что они не реагируют на сложные объяснения и глубокое погружение в тонкости функционирования того же Интернета превратит урок в мучение. А вот изучение специальной терминологии, соцсетей, блогерства на примерах с элементами интерактива и базовыми правилами кибергигиены вызывают бурный интерес.

Все это ведет в конечном итоге к тому, что к моменту, когда дети начинают самостоятельно активно изучать информационные технологии, у них уже есть четкое представление о том, почему нужно ограничивать время за гаджетами и компьютером, как правильно анализировать имеющуюся в Интернете информацию, какие признаки говорят о мошеннических схемах и так далее. То есть, формируется культура использования информационных технологий.

ИТ-рекрутер «Рикор» Алексей Морковин: Обучение ИТ-специальностям можно начинать даже в дошкольном возрасте, если человек уже умеет читать и воспринимать структурированную информацию – соответствующие программы, курсы, литература для детей массово появляются последние 5-7 лет. Главное, что ребенок может получить в таких организациях – это интерес и любовь к будущей профессии. ИТ-специальности, такие как разработка и сопровождение ПО, а также смежные с ИТ отрасли (например, робототехника, разработка электроники) – это, грубо говоря, сложноструктурированные ремесла. Успешность их освоения зависит от того, насколько человек готов вкладывать время и силы в обучение, ведь потребуются сотни часов практики, прежде чем будущий джуниор-специалист сможет претендовать на вакансию в коммерческой разработке. И наиболее успешен будет тот, кто искренне любит свое дело. В этом смысле детские ИТ-курсы становятся подспорьем, способным увлечь с раннего возраста через игровые модели обучения.

ИТ-рекрутер «Рикор» Алексей Морковин

Фото: «Рикор»

Что касается прикладных навыков, то ребенку часто дают «пощупать» ремесло: написать первые строки кода, освоить простейшие алгоритмы, спаять первую печатную плату или сконструировать первого робота. Подростки уже могут создавать собственные проекты, выполняя полноценную роль в команде (разработчик, аналитик, тестировщик, электронщик). К примеру, на федеральном уровне уже несколько лет существует конкурс «Икар» (Инженерные кадры России), где дети со всей России делятся на ИТ-команды и защищают проекты (чаще про электронику и робототехнику, так как это понятнее, но и с полноценной долей программирования на С, C++, Python). Талантливые ребята в 14-15 лет уже способны на коммерческую разработку для работодателя, особенно для стартапов.

Главное напутствие для родителей – не ожидать сразу слишком многого от ребенка, относиться к обучению ИТ скорее как к умному увлечению, а не к обучению полноценной ИТ-профессии. Возможно, ИТ станет его окончательным выбором в жизни, а возможно, и нет. И очень важно, чтобы этот выбор сделал не родитель, а сам человек. А то получится, как в анекдоте: «Я ни в коем случае не буду вмешиваться в выбор профессии своего ребенка! Он сам выберет язык программирования, на котором будет работать!»

Директор по персоналу CESCA Анна Шестакова: ИТ-обучение можно начинать практически в любом возрасте. Принято считать, что в дошкольном периоде, начальной школе и 5-6 классе, то есть в более младшем возрасте, важнее дать ребенку сильную математическую базу. Далее необходимо углубляться в профили – инженерия, программирование, тестирование и прочее. Тем не менее, если ребенок проявляет интерес к чему-то специализированному – это повод развивать интерес в выбранном направлении, в данном случае интерес важнее возраста.

Директор по персоналу CESCA Анна Шестакова

Фото: CESCA

Уже с 7-8 класса дети начинают готовиться к олимпиадам: как к общим – информатика, так и к узкопрофильным – по когнитивным технологиям, робототехнике, программированию. Олимпиады не только хороший трамплин для поступления в ведущие вузы, но и отличный способ для ребенка понять, что именно ему близко. В компьютерных школах и на специализированных очных и онлайн-курсах ребенок может начать с базового обучения, а уже далее, в случае интереса, двигаться к цели – победе в олимпиаде или конкурсе/хакатоне.

Директор по качеству продуктов МТС Exolve Игорь Румянцев: На мой взгляд, начинать знакомство с цифровыми технологиями можно уже с детского сада, в возрасте 3-5 лет дети способны осваивать навыки с помощью игровых методик: алгоритмы через последовательности действий (например, сборка конструктора по инструкции), основы логики через головоломки и простые визуальные языки программирования типа Scratch Jr (это визуальный язык программирования, разработанный для ознакомления с навыками программирования детей). Согласно исследованиям, например, Университета ИТМО и Высшей школы экономики, у детей от 7 до 10 лет проявляются склонности к визуальному программированию (Scratch, Kodu), созданию простой анимации, работе с робототехническими наборами (Lego WeDo). Более взрослые дети готовы уже осваивать Python, веб-разработки (HTML/CSS).

Директор по качеству продуктов МТС Exolve Игорь Румянцев

Фото: МТС Exolve

«Кванториумы» и ИТ-школы служат базовым образованием, где помогают не только осваивать новый навык, но и понимать суть программирования — этот тот самый момент, когда ты можешь понять, нравится ли тебе этим заниматься или нет. ИТ — это сфера, где ты полностью вовлечен в процесс, как в спорте. Нельзя заставить полюбить программирование. По сути, кодинг – это инструмент, который решает определенную задачу. И если с детства есть задатки к решению задач, желание разобраться или улучшить что-то, то в этой профессии будет легко себя найти. А такие образовательные учреждения помогают осваивать простые навыки — дети могут создавать свои мини-приложения, мини-игры, анимировать и работать с 3D-моделированием. Причем, дается это им не пример легче, чем взрослым.

Руководитель ИТ-департамента «ОБИТ» Кирилл Тимофеев: Если говорить системно, с дошкольного возраста уже можно начинать интересоваться базовыми техническими навыками. Кто-то отдает детей в музыкальную школу, кто-то — в художественную, а кто-то — в школы программирования. В школьном возрасте у детей начинает проявляться склонность к конкретным сферам, предрасположенность к гуманитарному или, наоборот, техническому складу мышления: кто-то увлекается играми — и тянется к геймдизайну или созданию персонажей; кто-то любит разбирать предметы и пытаться понять, «как это работает внутри» — таким заходят основы робототехники.

Руководитель ИТ-департамента «ОБИТ» Кирилл Тимофеев

Фото: «ОБИТ»

Специализированные школы сейчас подстраиваются под современные потребности ИТ-рынка и обучают действительно полезным навыкам в области ИТ — программирование, моделирование, основы кибербезопасности. Также в таких школах развивают навыки командной работы и креативного мышления. В итоге молодое поколение получает хороший старт для своей будущей карьеры.

ICT-Online.ru: Есть ли у ИТ-специалистов, которые начали учиться ИТ в детстве, преимущества перед теми, кто начал путь в ИТ позже — с колледжа или вуза? Как к такому образовательному бэкграунду относятся эйчары?

Руководитель направления в департаменте развития продуктов МТС Exolve Екатерина Саяпина: Сотрудники, которые приступили к освоению программирования с детства, обладают более развитым логическим мышлением, но бывает, что это мешает им принимать решения ситуационно. Работа в команде выравнивает скиллы и позволяет масштабироваться. Для некоторых проектов действительно важен именно навык, а не диплом. Поскольку платформа МТС Exolve построена на принципах микросервисной архитектуры, я работаю с несколькими командами разработки, в которые помимо разработчиков входят аналитики и инженеры по контролю качества. И в нашей совместной работе важно скорее не то, когда ты приобщился к миру ИТ, а то, как ты можешь применить свои навыки в данной конкретной ситуации и конкретном продукте. И в этом плане наш HR-блок ориентируется на текущий бэкграунд команды, помогая развивать его вовлеченностью в разные образовательные корпоративные программы.

Руководитель направления в департамента развития продуктов МТС Exolve Екатерина Саяпина

Фото: МТС Exolve

Олег Сажин (Content AI): Реальные преимущества, на мой взгляд, не в том, что человек в 10 лет выучил какой-то конкретный язык программирования, а в «насмотренности» и отсутствии страха. Тот, кто с детства возился с кодом, роботами и всевозможными конструкторами, воспринимает технологии не как магию, а как инструмент с определенной логикой работы. У него уже на уровне интуиции есть понимание, как все устроено внутри, а в голове – каталог ошибок, тупиковых путей и, что важнее, – способов их обойти. Это как знание города, в котором вы выросли: вы можете не помнить названия всех улиц, но вы точно знаете, куда свернуть, чтобы объехать пробку. Человек, позднее вошедший в эту сферу, подходит к задаче более теоретически и боится что-либо сломать. Тот, кто начинал с игрушек, – уже ломал, чинил, и для него это естественный процесс.

В крупных ИТ-компаниях давно перестали смотреть на дипломы как на единственный критерий. Опыт, подтвержденный реальными проектами, участиями в хакатонах – это крутой бонус. Он показывает страсть и инициативу, а это ценится выше, чем пятерка в дипломе. С другой стороны, «поздний» специалист часто приносит с собой опыт из другой области, что может дать нестандартный взгляд на проблему. В итоге HR-менеджер смотрит на совокупность факторов, где ранний старт – весомый, но не единственный плюс.

Анжелла Татарская («Софтлайн Решения»): Преимущество раннего старта не в том, что ребёнок «знает больше языков», а в том, как он относится к задачам. Те, кто с детства работает с технологиями, привыкают, что ошибка — это нормально, что любую сложность можно разложить на шаги и решить. Такие дети не боятся экспериментировать, быстрее адаптируются и легче переключаются между новыми инструментами.

Но ключ не в возрасте старта, а в результате. Мы смотрим не на то, когда человек начал учиться, а на то, что у него есть на выходе: какой опыт, какие проекты, где и как он применил знания. Если у кандидата с 15 лет есть собственные проекты, которые решали реальную задачу, — это сильный сигнал самостоятельности и внутренней мотивации. Если в 20 лет у него за спиной «пять курсов Python», но он не может объяснить, что сделал и как использовал знания на практике, то ранний старт не превращается в преимущество.

Не важно, во сколько он начал учиться. Важно — чему научился и что смог сделать. Умение довести идею до результата сегодня ценится куда выше, чем просто набор навыков или список пройденных курсов.

Денис Давыдов («Группа Астра»): В моем личном окружении таких примеров нет, скорее наоборот: есть примеры, когда люди в достаточно взрослом и зрелом возрасте переходили в ИТ и добивались успеха, имея уже образование и способность математически мыслить. Говоря об ИТ-специалистах, я имею в виду уровень инженера, системного администратора, мейнтейнера, разработчика. Я тоже пришел в ИТ после 27 лет, при этом у меня было непрофильное высшее образование. Но я прошел профессиональную переподготовку и освоил новую специальность.

Олег Слядников («Интерпроком»): Для меня как ИТ-директора важно не то, сколько лет человек изучал ИТ, а то, что он умеет здесь и сейчас. А именно: его опыт реальной работы, соответствие профессиональному уровню, на который он претендует. Кому-то требуется больше времени на обучение, а кому-то меньше – все очень индивидуально. Главное, чтобы человек с детства был приучен упорно учиться и трудиться, ставить перед собой цель и добиваться требуемого результата.

Еще отметил бы такой важный фактор, как социализация и умение работать в команде. В проектах сотрудник не должен замыкаться только на выполнении своей задачи, а понимать общие цели и задачи проекта, проявлять инициативу и вносить конструктивные предложения, уметь взаимодействовать и выстраивать продуктивные отношения с коллегами, партнерами, заказчиками. Но это уже не про ИТ-специализацию, а про так называемые «софт скиллз», которые, по моему убеждению, необходимо развивать с самого раннего детства, чем раньше, тем лучше.

Ксения Румбешт («Т1 Цифровая Академия»): Преимущества у раннего старта в ИТ действительно есть: у таких специалистов больше времени на практику, они раньше понимают принципы построения систем и уверенно чувствуют себя в технологичной среде. Однако это не гарант успешной карьеры. В ИТ-сфере востребованы не только hard skills, но и гибкие компетенции — коммуникация, усидчивость, готовность учиться и меняться. Поэтому HR-специалисты оценивают не возраст, в котором человек начал обучение, а совокупность качеств и опыта. Те, кто пришел в ИТ после колледжа или университета, нередко обладают более зрелым мышлением и осознанным подходом к профессии, что также высоко ценится.

Кирилл Новожихарев (Группа «Борлас»): Сейчас изучение информационных технологий на ранних этапах жизни ребенка – не столь распространенная практика, по крайней мере, у меня нет достаточной информации для сравнения преимуществ получения раннего образования в сфере ИТ. Однако думаю, что в большинстве случаев существенного преимущества нет по причине того, что целенаправленное обучение и погружение в специфику профессии происходит в старших классах школы и продолжается уже в средних специальных и высших учебных заведениях. На этом этапе обучение связано с карьерными перспективами и планами на жизнь в целом, поэтому здесь наиболее важно ответственное отношение к получаемому образованию и дисциплине, что в конечном счете и определяет уровень профессионализма в дальнейшем.

Андрей Пашков (ГК «ЭОС»): Здесь нельзя дать однозначный ответ. С одной стороны, дети, которые раньше начинают осваивать ИТ, казалось бы, должны больше и глубже погрузится в ИТ-знания (так как у них больше времени на их освоение) и, условно, к 22-25 годам стать более продвинутыми пользователями ИТ-технологий или ИТ-специалистами. Но, с другой стороны, очень многое зависит от самого человека, от его склонностей, желаний, стремлений, целей. Еще лет 20-25 назад не было тех технологий, которые мы имеем сейчас, не было, соответственно, и обучения им у детей. Тем не менее, это никоим образом не помешало людям, работающим сегодня в ИТ, стать первоклассными специалистами. Важнее сам факт стремления людей изучать что-то новое, создавать это новое. Исследования подтвердили, что многие знания и навыки в возрасте 20-25 лет усваиваются не хуже, чем в детском и подростковом возрасте. Играет роль наличие цели, осознаваемой человеком, и умение расставлять приоритеты.

Стоит также учитывать, что современные дети и подростки, рожденные уже в мире сегодняшних ИТ, стали ленивы. У этого явления масса причин – и существование в комфортных условиях (без необходимости чего-то делать, чтобы получить желаемое), и массированное информационное давление на психику, и недостаточный профессионализм педагогов, и превалирование потребностей в социальной коммуникации и социальном одобрении в ущерб получению новых знаний, и много чего еще. Да, дети быстро научаются пользоваться гаджетами для каких-то простых вещей, для игр, для общения со сверстниками, для других развлекательных целей. Да, многое они осваивают с ранних лет, но в то же время, если интерес к изучаемому не слишком ярок, не «цепляет», а в процессе обучения возникают сложности – учатся очень неохотно и, соответственно, долго. И какая разница, с какого возраста начать учиться, если в итоге освоен одинаковый объем знаний, получены схожие навыки? Как итог – одни и те же специалисты, не больше и не меньше.

Мне не приходилось встречаться с ситуацией и даже слышать о ней, когда при собеседовании HR интересовались бы, чему «внешкольному» человека учили в дошкольном или младшем школьном возрасте. Все понимают, что здесь во многом решают амбиции и стремления родителей, а у ребенка не обязательно сформируются соответствующие навыки и даже сохранится интерес. Другое дело, если ребенок имеет какие-то объективные достижения – победил на хакатоне, олимпиаде по программированию и т.д. В целом HR оценивают прежде всего имеющиеся навыки, не обращая внимания на момент начала их освоения, а также учитывают достижения и профессиональный опыт (при их наличии).

Павел Францев («Сетевая Академия ЛАНИТ»): Всё индивидуально, зависит от интересов, предрасположенности, мотивации. Прямого автоматического преимущества у тех, кто начал раньше, нет. Выиграет тот, кто более заинтересован, обладает хорошей базой фундаментальных навыков и способен к постоянному обучению. Эйчары ценят реальные навыки, портфолио, потенциал и способность к адаптации, а не только возраст, когда кандидат начал погружаться в ИТ.

Владимир Татаринцев («Базис»): Опыт показывает, что раннее погружение в ИТ формирует не только знания, но и иное, алгоритмическое, мышление. Такие дети не боятся сложных задач, мыслят системно и параллельными процессами, легче адаптируются к новым условиям. У них уже есть опыт проб и ошибок — личные проекты, участие в конкурсах и хакатонах. Они приходят в профессию не случайно, а осознанно — и это становится заметным преимуществом. На рынке труда такие кандидаты воспринимаются позитивно: наличие не только диплома, но и практики, проектов, побед в олимпиадах вроде «Изучи Интернет — управляй им!» говорит о глубокой мотивации и профессиональной зрелости. Эти специалисты приносят ощутимую пользу с первых месяцев.

Анна Сенаторова (Axiom JDK): Сейчас на рынке много кандидатов с минимальным опытом. Из сотни резюме привлекают внимание те, где ребята указывают, что они интересуются ИТ с раннего детства, участвуют в олимпиадах, изучают углубленно математику, решают сложные задачки, часто начинают брать подработку (делают сайты, например). Такие кандидаты выделяются из большинства и успешно проходят собеседование на должности начинающих специалистов.

Стоит отметить еще, что школьные олимпиады дают дополнительные баллы при поступлении в вузы.

С другой стороны, опытные инженеры и тимлидеры считают, что более ранний старт позволяет выявить более мотивированных и целеустремленных, но с точки зрения багажа знаний и умений особой разницы они не отмечают. То есть, с ростом знаний и навыков, а также сложности решаемых задач, преимущество раннего старта нивелируется.

Александра Гергетт («Газинформсервис»): У тех, кто начал рано, есть определенное преимущество, но не в знаниях, а в мышлении. Они учатся решать задачи системно, не боятся экспериментов, и к моменту поступления в вуз у них уже есть понимание, куда двигаться. Но ранний старт не является гарантией успеха. Многие сильные специалисты в ИТ пришли из физики, биологии, экономики. И HR смотрит не на то, «во сколько ты начал», а на то, как быстро ты учишься сейчас.

Евгений Широков («Код Безопасности»): Безусловно, преимущества есть. Это можно сравнить с тем, как дети, с самых ранних лет занимающиеся физкультурой, успешнее адаптируются к тому же школьному спорту. Дети, изучающие ИТ и ИБ в дошкольном возрасте, легче воспринимают углубленные знания и сложную терминологию, меньше рискуют впасть в интернет-зависимость, к тому же им не нужно тратить время на базу – они могут сразу изучать более сложные вещи, то есть получают определенную фору.

Алексей Морковин («Рикор»): Преимущества определенно есть. Если человек начал путь в ИТ с детства, у него было больше времени для освоения навыков, больше насмотренность в отрасли. Но нельзя сказать, что раннее увлечение ИТ – это «маст хэв» для будущего успеха. Успешная карьера в ИТ получается и у тех, кто увлекся профессией в институте, и даже у тех, кто сменил профессию. Дисциплина плюс мотивация и практика – такой сплав способен компенсировать более поздний вход в профессию.

Сегодня на рынке наблюдается смена общей парадигмы в оценке ИТ-специалистов. 15-20 лет назад считалось, что хороший разработчик, электронщик или другой ИТ-специалист – это человек обязательно с фундаментальным высшим техническим образованием. Так называемые «гуманитарии» не рассматривались всерьез. Сейчас мы видим много кейсов, когда человек получил образование, например, психолога, а в 25 лет сменил профессию, начал карьеру в ИТ на позиции стажера, получил прикладной опыт и в 30-35 лет возглавил команду разработки. Таким образом, «путь гуманитария» хоть и более тернист, но возможен.

Лично я приветствую образовательный бэкграунд у кандидатов в детстве, но в то же время к нему нужно относиться с осторожностью: то, что человек делал в детстве, он, возможно, уже не может повторить сейчас. На примере спорта – ребенок в 9 лет мог блистать в детской футбольной команде, но так и не стал Криштиану Роналду к 25 годам.

Однако, в целом, практика показывает, что успешные и востребованные ИТ-специалисты уже в детстве увлекались технологиями, компьютерами и электроникой.

Анна Шестакова (CESCA): Большинство HR-структур до сих пор консервативны – доверяют скорее высшему/среднему профессиональному образованию или долгосрочным курсам. Дело в том, что на рынок и так приходит много начинающих специалистов, которые закончили 3-месячные курсы по какому-либо ИТ-профилю. Рекрутеры, в связи с этим, стремятся найти более надежных профессионалов с опытом. Тем более, вряд ли можно назвать релевантным детский образовательный бэкграунд.

Тем не менее, начать как можно раньше – безусловно верная стратегия:

- Специалист, который увлечен своим профилем долгие годы, может завоевать расположение руководителя на финальном этапе собеседования. На рынке ценятся стабильность и высокая мотивация.

- Конкуренция при поступлении в хорошие колледжи и вузы высока, а ориентироваться нужно именно туда, начинать готовиться – заранее. А диплом уже даст свои преимущества на рынке труда.

Кирилл Тимофеев («ОБИТ»): С одной стороны, преимущества действительно есть. Раннее погружение формирует именно мышление, а это в ИТ половина успеха. Ребенок, который с малого возраста натаскал себя на работу с кодом, устройствами, алгоритмами, к 20-ти годам приходит уже не «чистым листом», а с хорошим базовым фундаментом и первыми проектами.

Эйчары относятся к этому очень позитивно, так как это резко сокращает время адаптации и повышает вероятность, что из джуна вырастет квалифицированный специалист.

С другой стороны, ранний старт - это не всегда гарантия успеха. Очень много примеров на моей памяти, когда человек пришел в ИТ-сферу с абсолютно неожиданной профессии и дорос до позиции ИТ-директора. И чувствует, что он на своем месте.

ICT-Online.ru: Каким критериям должна соответствовать образовательная организация для дошкольников и младших школьников, чтобы ее можно было рекомендовать как первую ступень для ИТ-обучения?

Олег Сажин (Content AI): Идеальное место – это то, где ребенку просто разрешают с интересом исследовать. Главный критерий, который я бы выделил, – это атмосфера, в которой технологии становятся естественным продолжением детского любопытства и игры.

В такой организации на первом месте стоит развитие определенного образа мышления. Дети должны сталкиваться с задачами, которые учат их логике, последовательности действий и поиску решений. Часто это можно делать без экранов, через те же конструкторы, головоломки или ролевые игры. Очень важно, чтобы занятия давали ощущение созидания. И, конечно, в современном мире ценность представляет умение работать вместе. Хорошо, когда дети в процессе обучения учатся не только самостоятельно решать задачки, но и договариваться, делиться идеями и сообща искать ответ. Все вместе это создает ту самую среду, которая не учит, а увлекает. А именно увлеченность в итоге и рождает самых сильных профессионалов.

Анжелла Татарская («Софтлайн Решения»): Важен не язык, который изучает ребенок, а среда. Хорошая образовательная организация — это не та, где «проходят темы», а та, где ребенок делает проект, показывает его и может объяснить, что и зачем он делал. Обучение должно строиться от педагогической задачи: чему мы учим — алгоритмам, анализу данных, проектной работе? Именно среда формирует мышление, а не количество выученных команд.

Сегодня выбрать место для первого опыта в ИТ проще, чем когда-либо: источников огромное количество. Старшие школьники часто начинают с самообучения — ищут видеоуроки, повторяют проекты, задают вопросы ChatGPT и уже через ИИ получают объяснения и примеры кода. Для них это естественно: нужна программа — открыли чат и сделали. И это тоже обучение: самостоятельное, инициативное, ориентированное на результат.

Для младших детей лучше работают прикладные форматы — робототехника, инженерные кружки, простые игровые среды программирования. В этом возрасте ведущая деятельность — сенсорная, «через руки», поэтому робототехника остается самым комфортным входом в технологии: сразу видно результат, есть действие и обратная связь.

Для тех, кто готов к более системному развитию, существуют школы и курсы — от «первого погружения» до профессиональных программ.

В Softline реализации проектов для школ по дронам, робототехнике или профильным ИТ-классам мы начинаем не с оборудования, а с методики: программа, инфраструктура, обучение педагогов, сопровождение, безопасность. Важно, чтобы обучение не зависело от энтузиазма одного учителя. В одном из проектов мы полностью оснастили школу: лаборатории, планетарий, класс робототехники. Но главное — мы «запустили» всё это: обучили педагогов, встроили методику, и теперь дети реально программируют, моделируют и видят, как знания превращаются в результат.

Поэтому родителям я всегда предлагаю один вопрос, когда они выбирают среду для первого ИТ-опыта: «С чем ребёнок выйдет после курса?» Если с сертификатом — это не обучение. Если с проектом, который он может объяснить — это правильный выбор.

Денис Давыдов («Группа Астра»): Такой критерий — сильная школа по английскому и околоматематическим дисциплинам.

Олег Слядников («Интерпроком»): Если родители не готовы или не могут сами дать дошкольнику базовые ИТ-знания и хотят переложить это на образовательное учреждение, то разумнее выбирать программы в игровой форме. В них знания должны преподноситься занимательно и доступно, сочетать теорию с практикой и производить на ребенка яркий эффект от полученного результата. На мой взгляд, такой подход повышает заинтересованность и мотивацию движения в сторону ИТ. При этом стоит обратить внимание в программе обучения на широту охвата ИТ-специальностей, чтобы у ребенка не выработался стереотип, что ИТ – это только разработчики. А углубление и специализация, с моей точки зрения, – задача уже школьного этапа, начиная с 4-го класса. Имеет смысл воспользоваться рейтингами провайдеров услуг по ИТ-обучению, которые есть в Интернете, ознакомиться с программой и отзывами, отвести ребенка на пробные занятия.

Ксения Румбешт («Т1 Цифровая Академия»): Главное в обучении детей ИТ — не наличие новейшего оборудования, а правильная методика и поэтапный подход. Образовательная программа должна сочетать игру, логику и практику, помогая ребенку развивать системное мышление. Даже обычные школы при наличии базового технического оснащения, Интернета и квалифицированных педагогов могут давать базовые знания в ИТ. В крупных городах появляются опорные школы и технопарки, где школьники занимаются робототехникой, программированием и простейшими проектами на основе искусственного интеллекта.

Кирилл Новожихарев (Группа «Борлас»): Данный вопрос затрагивает очень многие аспекты, включая методологию, условия обучения и прочее. Можно долго рассуждать на эту тему, однако один из ключевых критериев – соответствие возрастным особенностям развития детей. Вопросы формирования личности и развития познавательных процессов уже достаточно подробно изучены, и ИТ-обучение как частный случай обучения в целом, конечно же, должно их учитывать.

Андрей Пашков (ГК «ЭОС»): Главный критерий – организация должна уметь учить именно тех детей, с которыми приходится работать. Современных детей со всеми их особенностями: нежеланием прилагать усилия для достижения целей, низким интересом к любым знаниям, для овладения которыми требуется сосредоточение и усидчивость. Не секрет, что многие родители придерживаются сейчас принципов «свободного воспитания» – позволяют ребенку самому выбирать, чему учиться и чем интересоваться. С позиции преподавателя достаточно серьезных и сложных ИТ-дисциплин это может восприниматься как детские капризы и лень. Если педагоги образовательной организации, специализирующейся на ИТ, умеют прививать интерес к получаемым знаниям и удерживать его достаточно долго – это уже замечательно. И не очень важно, на каком уровне ребенок освоил материал. С позиции родителя: если ребенок вдохновенно рассказывает, чему научился, а не описывает, к примеру, своих коллег по школе – это самый важный критерий удачного выбора учебного центра.

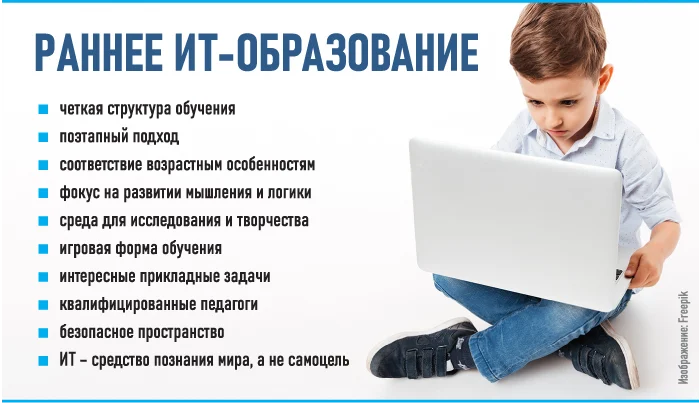

Павел Францев («Сетевая Академия ЛАНИТ»): Образовательная организация должна фокусироваться на развитии фундамента мышления (логика, креативность, решение проблем), использовать ИТ как средство познания мира, а не самоцель. Важны игровая форма обучения, соответствие возрасту, квалифицированные педагоги, стимулирующие интерес, безопасность и создание среды для исследования и творчества. Акцент делается на мотивации и формировании хорошей базы, а не на раннем освоении специфических хардскиллов.

Владимир Татаринцев («Базис»): При выборе образовательной среды на старте важно смотреть не на количество часов и модных слов, а на методику. Хорошая ИТ-программа учит мыслить, а не просто повторять действия за преподавателем. Важно, чтобы занятия вели педагоги, способные заинтересовать ребенка, грамотно выстраивать траекторию обучения и работать с разным уровнем подготовки. Практический и проектный подход — обязательное условие: ребенку важно видеть результат своего труда, будь то сайт, игра, мультфильм или простой робот. Значение имеет и безопасная, современная среда: как техническая, так и психологическая. Наконец, важным критерием становится участие образовательной организации в национальных инициативах - таких как «Код будущего», «Информационная культура» или использование платформ «Ростелеком Лицея» и Университета «Сириус». Это гарантия качества и соответствия образовательным стандартам.

Анна Сенаторова (Axiom JDK): Ребенку должно быть интересно, и в организации четко должны понимать ограничения детей этого возраста. Лучше все организовывать в игровой форме, без введения формальных понятий, и уметь в игровой форме объяснять смысл сложных понятий.

Александра Гергетт («Газинформсервис»): Выбирать ИТ-школу целесообразно только в том случае, если ребенок самостоятельно проявляет инициативу и глубокий интерес к сфере. Сегодня у многих детей расписание плотнее, чем у взрослых. Английский, логика, программирование, робототехника, шахматы, все подряд «для будущего». Родителям важно наблюдать, а не подталкивать. Настоящая мотивация рождается из любопытства, а не из страха упустить шанс.

Если родитель выбирает ИТ-школу или кружок, нужно смотреть не на модные названия вроде «юный айтишник», а на подход. Хорошая образовательная организация должна:

- давать не «курс Python за 2 месяца», а развивать алгоритмическое мышление;

- включать проектную работу, где ребенок видит результат (пусть даже это мультфильм в Scratch);

- не перегружать теорией, а стимулировать интерес;

- учить цифровой гигиене; это часть ИТ-грамотности, не менее важная, чем код.

Если ребенок после занятия хочет «поиграть дальше», а не «поскорее закончить», то школа выбрана правильно.

Евгений Широков («Код Безопасности»): Пожалуй, главный критерий – уровень подготовки специалистов-педагогов. При этом надо учитывать, что они должны знать, как работать с детьми, подходить к вопросам нагрузки и изучения различных сфер ИТ с максимальной гибкостью. Ведь в этой сфере очень легко перегнуть палку и в погоне за интересом детей обучить их не правильному отношению и обращению с ИТ-технологиями, а приобщить к «темным» вещам и вызвать, например, желание стать хакером.

Алексей Морковин («Рикор»): Главная цель – показать ребенку интересный вид деятельности, который в будущем можно сделать профессией. Следовательно, основные требования к образовательной дошкольной организации – обилие практики, интересных прикладных задач, а также умение преподавателей работать с детьми, понимание детской психологии. И главным «оценщиком» должен стать сам ребенок. Восторженные рассказы о программировании «змейки» и о пайке платы для робота-манипулятора, желание ребенка срочно бежать на новое занятие – наверное, лучший маркер хорошей образовательной организации.

Анна Шестакова (CESCA): Для младшего возраста самое важное – должная сертификация/аккредитация и отзывы родителей. С одной стороны, в таком возрасте акцент должен делаться на развитие общего мышления и логики. Без этих навыков невозможно далеко продвинуться ни в одной ИТ-профессии. С другой стороны, приоритет должен отдаваться организациям с четкой структурой обучения. Следует учитывать и возрастные особенности: маленькие группы лучше больших, очное обучение лучше онлайн-курсов, визуализация и проектный подход – как основа мотивации.

Кирилл Тимофеев («ОБИТ»): Я бы смотрел на три критерия. Первое — формат. Если детям дают только «посидеть за компьютером» — это не про обучение. Ребенку должны объяснять принципы, мотивировать интересными задачами, выстраивать траектории обучения. Второе — методика. Хорошие наставники превращают обучение в игру, но без потери смысла. Третье — атмосфера. Наставники должны быть увлеченными, а не формальными. У родителей должна быть возможность видеть результаты, задавать вопросы, понимать, куда движется обучение.

ICT-Online.ru: В каком направлении, по вашему мнению, будет развиваться рынок образовательных услуг для раннего введения в ИТ, приведет ли это к изменениям на рынке труда?

Денис Давыдов («Группа Астра»): Сильно сомневаюсь, что образовательные услуги для раннего развития в ИТ хоть как-то будут способствовать изменениям на рынке труда. Основа любого успешного специалиста в области ИТ — логика, математика и английский язык, а это дисциплины, которые требуют длительного даже базового освоения.

Олег Слядников («Интерпроком»): Согласно исследованию аналитического агентства Smart Ranking, по итогам первого квартала 2025 года суммарная выручка топ-100 крупнейших EdTech-компаний показала годовой прирост в 16 %. При этом детское образование демонстрирует впечатляющие результаты и является одним из самых быстрорастущих сегментов на рынке EdTech, его рост составил 31,6 %. Эти цифры наглядно демонстрируют большой потенциал этого сегмента образования. ИТ есть что предложить маленьким детям. Уже сегодня активно набирают обороты такие форматы, как домашнее онлайн-обучение и мобильное обучение, основанное на широком использовании смартфонов. Преподавание и образовательный процесс сочетают с геймификацией, чтобы вдохновлять и мотивировать на выполнение заданий.

Быстрое или микрообучение является растущей тенденцией в образовании. Оно предлагает подачу материала небольшими, удобными для восприятия фрагментами со средней продолжительностью от 3 до 15 минут в зависимости от возраста детей.

Уже существует ряд платформ, где дети программируют с помощью метода drag-and-drop, соединяя блоки по принципу сборки конструктора. Таким образом, в игровой графической форме они постигают основы алгоритмов, циклов и последовательностей, не знакомясь с написанием кода.

Еще одно перспективное направление — персонализированное обучение на основе искусственного интеллекта, учитывающее индивидуальные возможности ребенка. Технологии дополненной реальности и виртуальной реальности будут играть все более важную роль в образовании по мере их развития, делая обучение более увлекательным.

Получение ИТ-навыков в детстве, включая ИТ-гигиену, наряду с финансовой грамотностью, помогает подготовить юное поколение к жизни и работе в цифровом мире настоящего и будущего.

Ксения Румбешт («Т1 Цифровая Академия»): Раннее ИТ-образование уже сейчас пользуется большим спросом на рынке дополнительных образовательных услуг. В ближайшие годы эта тенденция будет только укрепляться. Все больше школ и кружков формируют программы, ориентированные на практические навыки — разработку, программирование и работу с искусственным интеллектом. Эти компетенции актуальны сегодня и останутся ключевыми в будущем, поскольку формируют основу для современных профессий.

Отдельное направление — подготовка специалистов, способных работать в условиях импортозамещения. Стране нужны инженеры и программисты, которые умеют не только разрабатывать собственные решения, но и интегрировать их с имеющейся инфраструктурой, создавать продукты «под ключ». Поэтому важно, чтобы в ходе образовательного процесса дети учились не просто писать программы, но и собирать роботов, управлять ими, тестировать и совершенствовать свои проекты. Особое место в системе подготовки занимают отечественные технологические экосистемы, включая 1С. Навыки работы с такими платформами особенно актуальны для дальнейшего трудоустройства в ИТ-компаниях и проектной работе в бизнесе.

Поскольку дети приходят в вузы уже с базовыми ИТ-навыками, образовательные программы высших учебных заведений неизбежно должны меняться — становиться более продвинутыми, переходить от базового уровня к углубленным практическим задачам. В результате выпускники будут выходить на рынок как «джуны+» — с уровнем подготовки, который раньше достигался только после первых лет работы. Таким образом работодатели получат более подготовленных специалистов, готовых включаться в проекты сразу после обучения.

Кирилл Новожихарев (Группа «Борлас»): Как упоминал выше, мы живем в цифровом обществе, технологии стремительно развиваются, меняя мир вокруг нас и во многом – нас самих. Однозначно, рынок образовательных услуг в ИТ-сфере и ряде других областей (например, финансов, безопасности) будет развиваться. Это требования времени и социального окружения, это знания, которые как минимум позволят ребенку стать успешно социализированной личностью и в целом реализовывать себя в интересной ему профессиональной деятельности.

Павел Францев («Сетевая Академия ЛАНИТ»): На рынке будет развиваться комплексный подход, где ИТ-решения – это средство для развития фундаментальных навыков мышления. Думаю, что мы можем ожидать усиления трендов на геймификацию, междисциплинарных проектов, акцент на этике при работе с технологиями ИИ и цифровой безопасности, а также развитие «бескодовых» и «малокодовых» инструментов для творчества. Это приведет к формированию на рынке труда кадров с сильными мета-навыками (умение учиться, адаптироваться, критически мыслить).

Владимир Татаринцев («Базис»): Мы видим несколько четких трендов. Уже сегодня геймификация, метавселенные, персонализированные траектории на базе искусственного интеллекта, адаптация курсов под основы Data Science, AI и кибербезопасности становятся частью образовательной повестки.

Наряду с этим растет внимание к развитию soft skills: умение работать в команде, презентовать идеи и доводить проекты до результата становится таким же важным, как и знание кода. Образование стремится к симбиозу онлайн и офлайн-форматов — теоретические блоки и тренажеры остаются в цифровой среде, а совместная работа над проектами переносится в «Кванториумы» и ИТ-кластеры.

Все это неизбежно повлияет на рынок труда. Уже к 18-20 годам молодые специалисты будут приходить в компании с практическими навыками, готовыми решениями и другим уровнем зрелости. Это поколение не будет воспринимать ИТ как нечто внешнее — цифровые инструменты станут для них естественной средой.

Анна Сенаторова (Axiom JDK): Как в ИТ, так и в других областях образовательные учреждения в дошкольном и младшем школьном возрасте - это больше про развлечения, вовлеченность и занятость детей, чем про развитие каких-то конкретных навыков. Тут имеем в виду умственную деятельность, так как в спорте и другой двигательной активности все немного по-другому. Так что развиваться этот рынок будет, но это не только и не столько про ИТ.

Александра Гергетт («Газинформсервис»): Рынок раннего ИТ-образования будет развиваться в сторону игровых и адаптивных форматов, где технологии становятся инструментом, а не целью. Появляются интерактивные среды с элементами ИИ, которые подстраиваются под темп и интерес ребенка, а также гибридные программы, сочетающие цифровые и реальные активности, робототехнику, творчество, исследования. Главный тренд - это развитие универсальных навыков мышления, а не ранняя специализация. Это приведет к тому, что на рынок труда придет поколение людей, умеющих учиться, быстро адаптироваться и работать в команде, то есть к специалистам будущего, а не просто «юным айтишникам».

Евгений Широков («Код Безопасности»): Есть два пути, по которому может пойти этот рынок: акцент на технологиях и слабое внимание на общеобразовательные вещи, то есть когда детей будет обучать просто хороший ИТ-специалист, а не настоящий педагог. Надо понимать, что из образовательного процесса нельзя исключать человека – ребенок берет пример только с того, кого видит и кому верит.

Именно поэтому среди множества всяких технологий (VR-обучения, интерактивных досок и заданий) главную роль должен играть человек, который будет настоящим учителем, а не просто знающим ИТ-специалистом. Это второй путь, и именно по нему нужно идти, иначе ранее обучение ИТ и ИБ, в основном отданное на откуп технологиям, приведет к деградации интеллектуального ресурса поколения.

Алексей Морковин («Рикор»): Пока развивается отрасль – будут развиваться и смежные детские индустрии, связанные с ней. Исходя из трендов, я бы ожидал интеграции ИИ в образовательный процесс: ИИ-преподаватели, системы оценки с помощью нейросетей и тому подобные нововведения. Другое направление, которое наверняка будет системно задействовано, – VR. Хотя бы потому, что так можно создать множество увлекательных форматов для привлечения талантливой молодежи.

Тренды детского дошкольного образования я бы рассматривал исходя из особенностей всей системы образования и потребностей рынка труда. В условиях кадрового дефицита стоит ожидать смещения традиционного фундаментального образования в колледжах и вузах в пользу прикладного образования на стажировках в различных организациях. Условно говоря, намного ценнее разработчик, который закончил школу, но может в одиночку написать мобильное приложение, чем разработчик, который едва ли стал junior, но имеет красный диплом технического вуза. И эти изменения уже наблюдаются в некоторых сферах ИТ. К примеру, фронтенд-разработчик уровня senior, у которого имеется только школьное образование, – уже массовое явление. Соответственно, дошкольное образование должно преследовать главную цель – увлечь ребенка решением прикладных задач организаций. Зачатки этих изменений уже также наблюдаются – крупные ИТ-компании массово занимаются работой с детьми с целью формирования будущего кадрового резерва: устраивают экскурсии в офисы и на производства, организуют конкурсы по разработке, приглашают на детские стажировки, устраивают «детские дни» для действующих сотрудников. Эти мероприятия позволяют создать долгосрочный кадровый резерв и уже сейчас держать в поле зрения специалистов, которые выйдут на рынок труда через 10-15 лет.

Анна Шестакова (CESCA): Основной тренд последнее время – повсеместное внедрение геймификации и мультимедийных технологий. Дети младшего возраста ещё только учатся самоорганизации – учителю нужно постоянно держать их фокус внимания, мотивировать и поощрять. ИТ тут выступает не исключением, а лишь подтверждает общее правило.

Также важно заметить, что базовое владение ИТ-технологиями – общее и единое требование для всех работодателей, и требования для новых поколений сотрудников будут только выше. В ближайшее время вероятно появление новых, помимо информатики, обязательных технических предметов или же ещё большая популяризация школ по программированию/цифровой грамотности. В целом, этот рынок будет только расти. Возможно, появятся очевидные лидеры в сфере раннего ИТ-образования. Сейчас у нас есть ведущие школы и вузы, которые ценятся на рынке, но могут появиться общепринятые рейтинги и для дополнительного образования дошкольников и младших школьников.

Кирилл Тимофеев («ОБИТ»): Рынок сейчас растет очень быстро, и, как мне кажется, мы только в начале пути. На мой взгляд, тенденция развития раннего ИТ-образования позитивно скажется на проблеме дефицита кадров в будущем. Сейчас на рынке как раз превалирует количество людей, прошедших популярные онлайн-курсы и считающих себя квалифицированными ИТ-специалистами. Однако уже лет через 10 мы сможем получить поколение сотрудников, для которых ИТ — не «профессия будущего», а естественная среда. Они будут быстрее входить в сложные роли, меньше бояться инженерных задач и будут ожидать от компаний других стандартов — гибкости, современности, смысла.

ICT-Online.ru: Большое спасибо всем за беседу!