Искусственный интеллект в кино: революция или инструмент

Дискуссия «Искусственный интеллект в кино: революция или инструмент» прошла 6 сентября в лектории Центра «Зотов». В обсуждении приняли участие приглашенные эксперты из разных сфер – представители ИТ и киноиндустрии, художники, работающие с нейросетями, юристы из области авторского права:

- Дмитрий Степанов, технический директор ЛАНИТ-ТЕРКОМ;

- Кристина Филиппова, креативный продюсер, AI-креатор, co-founder PTICHKA Продакшн;

- Карина Авдали, основатель и руководитель юридической компании SHATTERS;

- Василий Филатов, российский композитор, саунд-дизайнер, медиа-продюсер, основатель Института звукового дизайна, художественный руководитель студии SoundDesigner.PRO.

Модератором дискуссии выступила Альфия Васильева, руководитель проектов в культуре.

Центр «Зотов» – площадка проведения Международного фестиваля документального кино «Докер»

Фото: Игорь Новиков /ICT-Online.ru

Дискуссия о роли ИИ в киноиндустрии на кинофестивале «Докер»

Фото: оргкомитет «Докер»

Творчество в кино и ИИ

Появление нейросетей было воспринято киноиндустрией по-разному. Кто-то увидел в этом риски снижения качества создаваемых фильмов. Другие оценили возможности ускорения рутинных операций и стали активно применять ИИ, понимая, насколько больше времени теперь появится для творчества.

Как отметил Василий Филатов, новые возможности позволяют взаимодействовать с ИИ как с человеком, консультироваться, спрашивать советы по написанию сценария: «Уже сейчас отлично пишутся сценарии для полных и коротких метров. ИИ прекрасно помогает генерировать образы, видео, цифровые голоса. Это существенно сокращает стоимость производства».

«ИИ – это еще один инструмент в палитре художника, – согласился Дмитрий Степанов. – Большое кино всегда опиралось на применение широкого набора технологий. С приходом ИИ здесь появляются новые возможности. Но с ними возникают и риски. Пока они носят прежде всего юридический характер и связаны с авторским правом».

Эксперт также рассказал о возможностях применения компьютерного зрения и смежных технологий в кино: «В последнее время стали размываться границы между компьютерным зрением, компьютерной фотографией и компьютерной графикой. Все эти три технологии используются в кино. Например, компьютерная графика и компьютерная фотография успешно применяются при реставрации. Генеративные нейросети также могут помочь восстанавливать контент, который мы считали утраченным».

ИИ уже научился сам писать сценарии (например, такой функционал есть у веб-платформы Img2Go)

Изображение: скрин Img2Go

То, что юристы внимательно следят за происходящим в киноиндустрии с приходом ИИ, – отметила и Карина Авдали. В то же время «называть интеллект искусственным все-таки будет неправильно, считает Василий Филатов: «Это – не искусственный, а цифровой интеллект. Интеллект в нашем понимании ассоциируется с человеком. А ИИ – это его помощник, потому что сам ИИ не несет никакой ответственности».

Будущее креативных профессий

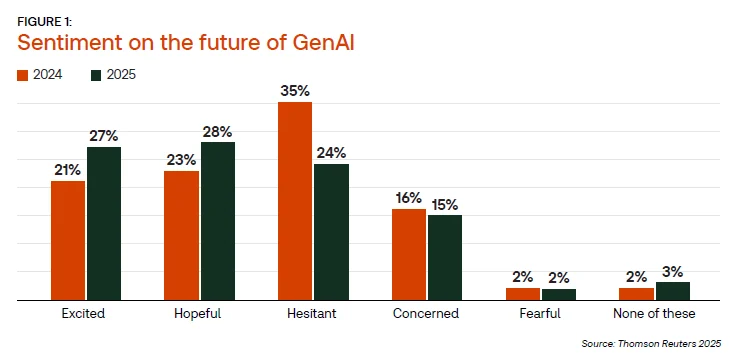

С появлением ИИ страх и сомнения относительно его использования разделяют очень немногие. Об этом говорят результаты независимых аналитических исследований. Например, агентство Reuters уже второй год подряд проводит опрос представителей разных профессий, спрашивая об их отношении к применению ИИ. Доля тех, кто демонстрирует настороженность (обеспокоенность/Concerned, страх/Fearful) или безразличие (None of these), практически не меняется. Доля таких людей относительно невысокая (около 20%).

Большинство выражают интерес, готовность экспериментировать с GenAI. Респонденты проявляют воодушевление (Excited), надежду (Hopeful), и лишь некоторые – сомнения (Hesitant). Многие уже представляют сейчас свое будущее, где GenAI станет частью их повседневной работы и неотъемлемым элементом любой деятельности. Доля таких людей быстро растет.

Отношение к использованию GenAI в профессиональной деятельности

Источник: Reuters

«Я не считаю, что широкое внедрение нейросетей приведет к вымиранию каких-то профессий, – отметила Кристина Филиппова. – ИИ способен оказать большую помощь на стадии предпродакшн, которая до сих пор занимает немало времени. Традиционная раскадровка может отнимать несколько недель. Применение ИИ позволяет получить результат в течение пары дней».

Аналогичное мнение касается и креативных профессий. Нейросети обучаются на определенных шаблонах. Если художник хочет добиться нужного стиля, ему требуется сначала разработать этот стиль, загрузить его в нейросеть и использовать. Многие считают, что это просто и легко.

«Профессия не исчезает, она просто трансформируется. Человеку необходимо перестроиться и доучиться, чтобы хорошо разбираться в возможностях ИИ и знать, как им пользоваться», – сказала Кристина Филиппова.

С этим мнением согласна Карина Авдали: «Мы сопровождаем в своей юридической практике гранты, и пока не замечали, чтобы доля подрядчиков сокращалась. Наоборот, продюсеры приветствуют, когда подрядчики демонстрируют умение работать с нейросетями».

В то же время Дмитрий Степанов отметил, что изменения в профессиях все-таки произойдут: «Вероятнее всего, исчезнут рутинные операции. Как и раньше, художник будет рисовать опорные кадры в анимации. Остальные «миллионы» кадров, которые до сих пор прорисовывал помощник, с внедрением ИИ можно будет переложить на нейросети».

Креативность и ИИ

«Применение ИИ открывает огромные возможности для творцов, – отметила Кристина Филиппова. – Если раньше на создание чего-то нового могли уйти годы, то теперь выдающийся результат можно получить за десять минут. Новизна позволяет реализовать в творчестве сиюминутные эмоции». С этой точки зрения явно просматривается аналогия с импрессионизмом.

В то же время эксперт отметила, что не надо ожидать шквала шедевров: «Если ты не знаешь, какую фишку вложить, уникальность контента останется невысокой. Для признания творчества необходима оригинальность».

Дискуссия в лектории на кинофестивале «Докер»

Фото: Игорь Новиков / ICT-Online.ru

Василий Филатов не согласен с такой предопределенностью: «Многим клиентам требуется оригинальность. Но достаточно задать вопрос, сколько в мире существует оригинальных типовых сценариев. В действительности их не так много. Поэтому можно опираться на зрелищность, эффекты, мастерство актеров и т.д.».

«Юристы никогда не оценивают культурную ценность произведения. Суд оценивает оригинальность сценария, – отметила Карина Авдали. – Поэтому при написании сценария на базе ИИ возникают высокие риски, что в итоге может быть получен неоригинальный контент. Юристы смогут подтвердить это».

Угрозы внедрения ИИ

Проблема работ, созданных с применением ИИ, шире, чем кажется. Знает ли зритель, что на экране творение ИИ? Готов ли он оценивать это как фейк? Или нет отличий от художественного вымысла?

Проблема фейков в кино, отметил Дмитрий Степанов, возникла не с появлением ИИ. Загримированный актер – это уже не сам человек, а персонаж. Но наложение грима не рассматривается зрителем как запрещенное, хотя в этом можно усмотреть признаки фейка.

«Где существует граница – сказать трудно. Даже если человек знает, что Карри Фишер (исполнительница принцессы Леи Органы в киносаге «Звёздные войны») умерла до окончания съемок нового фильма, появление её цифрового образа на экране воспринимается нормально. А если выпустить новый фильм с участием ИИ-клона Андрея Миронова, то у большинства российских зрителей, наверняка, проявится бурное осуждение», – считает Дмитрий Степанов.

Студиям следует отвергнуть идею о том, что инструменты ИИ могут заменить сценаристов, актёров и художников, и вместо этого можно свободно использовать технологии ради экономии средств в производственном процессе. Такой вердикт вынесла американская консалтинговая компания Bain & Co., опираясь на результаты собственного исследования. Ее вывод: «Не заменять творческих людей роботами», потому что люди, стоящие за созданием фильмов, являются «сердцем бизнеса киноиндустрии».

«Творческие индустрии основаны на искусстве, и любая технология должна поддерживать это искусство, а не пытаться вытеснить творческий процесс». Технически GenAI может быть использован, например, для написания и редактирования сценария. Но это «подвергает вас опасному риску оттолкнуть творческих людей» — они просто не смогут доказать ИИ свою правоту. Они не смогут указать ИИ на недопонимание.

«Генеративный ИИ не должен заменять творческих людей — по крайней мере, если мы хотим получать качественный контент. Новые технологии, включая ИИ, должны вывести творческий процесс на передний план и проводить оптимизацию только его производственной части и постпродакшн», — говорится в выводах исследования Bain & Co.

Дмитрий Степанов (ЛАНИТ-ТЕРКОМ) на дискуссии об ИИ в лектории фестиваля «Докер»

Фото: оргкомитет «Докер»

Аналогичные выводы можно было услышать и во время дискуссии на «Докере». Например, Дмитрий Степанов заявил: «Насколько нейросеть может создавать “великое” и оригинальное? Она определенно сможет генерировать массу посредственного контента: книг, музыки, фильмов, сериалов, компьютерных программ. Сможет ли она выйти за пределы этого фаст-фуда? Пока это вопрос. То же самое происходит и в медицине: нейронка может работать на уровне среднего врача. Но мастерство опытных хирургов или офтальмологов она не может предоставить».

«В то же время сейчас в продакшн выпускается порядка 100 фильмов в год, – возразила Кристина Филиппова. – Только, скажем, пять из них оцениваются зрителем как художественная ценность. Поэтому на каждый продукт найдется свой покупатель».

«Определять художественную ценность произведений, созданных с применением ИИ, будет уже следующее поколение, – считает Карина Авдали. – Оно станет основным потребителем нового контента. На чем оно воспитывается сейчас, то оно и будет потреблять. Если оно растет, опираясь на цифровой контент, то сгенерированные нейросетями фильмы будут обладать для них художественной ценностью. Следующее поколение будет оценивать их иначе, чем нынешнее».

Приведет ли это к тому, что право на творчество для ИИ и человека уравняются? Участники дискуссии разошлись в своих мнениях.

Творение или заимствование

Кому принадлежат права на произведение, если его создают нейросети? Этот вопрос до сих пор остается нерешенным.

Как юрист, Карина Авдали советует внимательно читать лицензионное соглашение нейросетей. Там обычно приведены разъяснения, кому принадлежит итоговый продукт.

Чаще всего права на созданный с помощью ИИ контент принадлежат автору промпта. На использование результатов применения ИИ в личных целях обычно не накладывается ограничений. Но для коммерческого использования обычно требуется заключить лицензионный договор с владельцем нейросети.

Однако избежать появления частей чужого произведения в контенте, сгенерированном ИИ, невозможно, считает эксперт. Нейросеть все равно придется обучать на каких-то источниках.

Для регулирования сейчас применяется Гражданский кодекс РФ (часть 4). Там дано описание интеллектуальных и вещных прав, сроки их действия, результаты распоряжения интеллектуальной собственностью. Но юристы понимают, что пока российское законодательство отстает от развития технологий в области нейросетей. Этой осенью будет создана рабочая группа в Госдуме, которая будет прорабатывать задачи применения ИИ. Возможно, до конца года появятся первые результаты.

Проблема оценки прав, тем не менее, стоит шире только юридических рамок. Это отметили участники дискуссии. «Человек сам учится на примерах, которые создавались другими людьми. Нейросеть точно так же обучается на материалах, которые создавались вне ее (другими людьми)», – отметил Василий Филатов. Автор промпта навряд ли сможет оценить заранее и тем более проконтролировать, как будет использоваться контент, полученный им от ИИ.

Проблема обещает расти экспоненциально с масштабированием синтетического контента (сгенерированного по результатам работы самой нейросети). Как отметил Дмитрий Степанов, эти риски уже заметны при формировании датасетов ИИ. Разработчикам требуется в них обеспечить соблюдение сбалансированности данных: «Необходимо создавать максимально равномерный датасет, чтобы получать релевантные результаты. Если нет возможность сделать это, то его необходимо обучать дополнительно на локальном контенте. Иначе результаты будут совсем другие, чем ожидает получить человек».

Гениальность и ИИ

Не приведет ли широкое внедрение ИИ к тому, что понятие гениальности будет размыто? Сохранится ли ценность произведений искусства, которые мы имеем сегодня? Останется ли понятие индивидуальности? Сохранится ли в будущем потребность в книгах? Ведь можно будет загрузить весь объем знаний, даже без ознакомления, и получить результат.

Дискуссия на фестивале «Докер» не дала ответы на все эти вопросы. Но она показала, что благодаря разным мнениям, часто полярным, можно двигаться вперед и попытаться получить ответ, который в итоге окажется правильным.

Карина Авдали отметила, что развитие креативности в человеке не ограничивается только чтением книг и получением знаний. Многое зависит от участия в жизни социума, умения общаться с другими людьми. Если ограничивать свое общение только нейросетями, то о тебе просто не узнают. Если человек пока еще может интуитивно отделить гениальное от посредственного, то ИИ не способен на это.

«Имеются определенные приемы, позволяющие сделать фильм более успешным. Но будет ли он признан человечеством гениальным?» – спросил Дмитрий Степанов. Его ответ: «Чтобы оценить гениальность, необходимо расширить пределы известного и ранее созданного. Машина обычно не выходит за свои границы. Но человек может советоваться с нейронкой. Он может попытаться направлять ее «творчество» в нужную сторону. Но чтобы сделать это, потребуется учиться. Новая профессия даже получила свое название – промпт-инженер».

Учиться придется всем, кто хочет остаться в творческой профессии и развиваться, несмотря на приход в нее ИИ. Такой главный вывод можно было сделать из дискуссии.